Indonesia dikenal sebagai negara agraris karena menjadi produsen rempah, serealia, dan serat dari masa ke masa. Sementara itu, Indonesia juga dikenal sebagai negara maritim karena memiliki luas laut sebesar dua per tiga dari total luas wilayahnya. Potensi yang lain, semisal perikanan, hasil tambang dan pariwisata, menjadi nomor kesekian. Duduk pemahaman ini telah terbangun sejak masa kolonial di mana hasil pertanian menjadi sumber daya yang diperebutkan. Setelah teknologi modern lebih maju, barulah hasil tambang dan serat dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan besar manca negara.

Konsep Indonesia sebagai negara agraris merupakan bagian dari sudut pandang kolonialisme yang berusaha menekankan kekayaan Indonesia pada hasil bumi agraria. Selanjutnya hal tersebut tampaknya merasuki pikiran Soeharto sehingga rezimnya, dengan gemilang, berupaya penuh untuk mengembangkan hasil produksi sektor pertanian. Perkembangan ini mengesampingkan atensi terhadap kekayaan alam lain, semisal maritim dan tambang, sehingga menyebabkan munculnya human error dalam proses penataan sektor tersebut. Tulisan ini ditujukan untuk menelaah sudut pandang kolonial yang membakukan paradigma Indonesia sebagai negara agraris sehingga potensi-potensi lain di Indonesia dikesampingkan di kemudian hari.

Sekilas mengenai Rempah

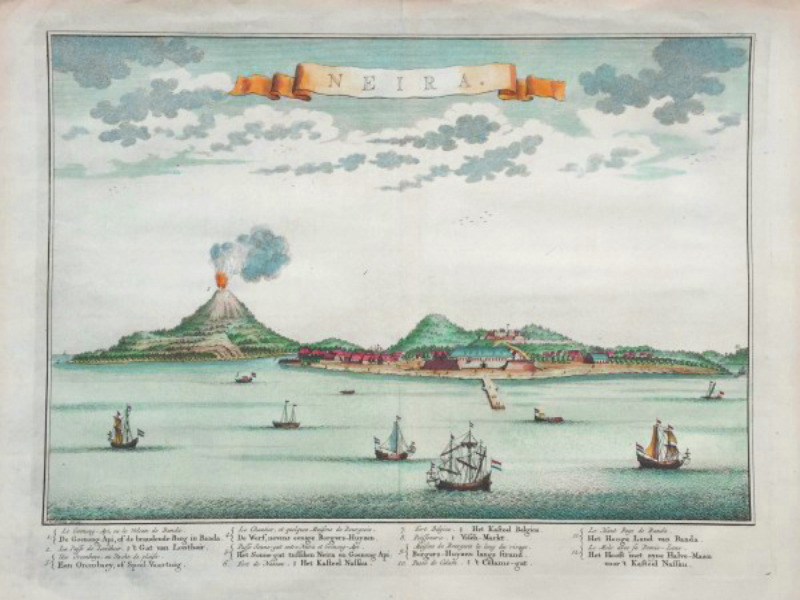

Rempah merupakan tanaman hortikultur yang memiliki citarasa kuat dan aromatis. Rempah Indonesia, seperti pala, lada, dan cengkeh, dikenal sebagai emas hitam. Namun, bukan karena nilai jualnya melainkan harga tawarnya yang sangat tinggi di pasar global. Perusahaan-perusahaan dagang (yang selanjutnya dikenal sebagai “kompeni”) berminat pada sekian ragam hasil bumi di kepulauan nusantara. Selain ketiga rempah di atas, tembakau, kayu manis dan jahe juga menjadi primadona. Tebu, padi, teh, dan kopi menjadi komoditas lain yang diinginkan kompeni, namun melalui pasar yang berbeda. Rempah selanjutnya mempengaruhi tumbuhnya perdagangan di Portugis, Belanda, Inggris, dan Prancis. Rempah-rempah ini memenuhi kargo-kargo bagal di jalur sutra dan kapal dagang di terusan Suez. Sampai sekarang, perdagangan ini masih dapat kita temukan. Sebagian besar orang asing datang dan pergi membawa rempah belian sementara, sebagian lagi tetap tinggal dan membuka pasar di walayah yang mereka duduki. Berdasarkan urgensi permintaan kamar dagang terhadap rempah nusantara, orang Eropa merasa perlu membuka lahan dan hubungan dagang yang tetap sehingga tanah tersebut sah dianggap sebagai tanah jajahan. Mereka membawa pemuka agama dan kaum intelektual dengan tujuan pertama untuk memenuhi kebutuhan relijius mereka melalui iman dan ilmu pengetahuan. Kedua adalah untuk menghegemoni masyarakat tanah jajahan melalui agama dan informasi.

Rempah nusantara memiliki jejak yang panjang pada puing tembikar peradaban di Suriah hingga meja makan Kaisar Elagabalus di Roma. Rempah juga melakukan perjalanan panjang dari pedalaman Maluku dan Malang Selatan hingga ke dataran rendah Belanda dan gudang toko rempah Otto Frank di Jerman. Rempah mendapat perhatian besar berkat dikenalnya tradisi pemumian firaun Mesir, obat herbal Tiongkok, ramuan cinta bidah Eropa, hingga pengobatan Black Death oleh biarawan Katolik. Fungsi rempah berkembang dari sekedar penyedap rasa, wewangian ritus, pengawet jasad, hingga obat kuat. Kisah yang mengantar rempah nusantara ke seluruh dunia diwarnai pengalaman empiris, penelitian saintifik, legenda dan mitos orang-orang Eropa. Namun beda halnya dengan cerita di tanah asal rempah-rempah. Nusantara yang sebelumnya terdiri dari banyak kerajaan mengalami politik pecah-belah, perdagangan yang tidak adil, kekerasan dan kerja rodi, mutasi tanah komunal menjadi tanah pribadi, politik balas budi, tumbuhnya kota besar dan kelas-kelas masyarakat baru, hingga kemerdekaan dan kesatuan nusantara sebagai Indonesia yang sebelumnya tidak ada di dalam bayangan raja-raja Nusantara.

Di Abad ke-17 istilah Indonesia belum dikenal. Kata Hindia-Belanda didasari dari bercokolnya kekuatan Belanda di tanah kepulauan di ujung selatan India. Akan tetapi, India jauh lebih dikenal oleh dunia melalui kejayaan Mughal serta tradisi spiritualnya. Rempah dan emas India juga dikenal dan menjadi bagian dari komoditas yang dicari oleh penduduk dunia. Namun yang menjadikan India lebih menarik untuk diselami adalah intan-intan India yang terkenal seperti Kohinor, Regent Diamond, dan The Hope yang semuanya pernah bertengger pada mahkota raja-raja Inggris. Sama seperti harapan Amerigo Vespucci dan Christoforus Columbus untuk menemukan India, orang Eropa melihat nusantara sebagai “India kecil” atau “yang menyerupai India” karena kekayaan rempahnya yang menyerupai India. Indos-nesos dipahami sebagai sebutan bagi pulau-pulau yang berada di balik atau di bawah India. Demikian nama Indonesia yang diperkenalkan oleh Adolf Bastian terpengaruh dari historisitas pencarian rempah pedagang Eropa di Nusantara. Rangkaian sejarah ini lambat laun membentuk wajah dan paradigma berpikir masyarakat Indonesia mengenai ke-nusantaraan-nya.

Pesisir dan Pedalaman pada Masa Kolonial

Cara kolonialisme Belanda, Inggris atau Portugis menentukan wilayah pertanian, perdagangan, dan lingkungan hidup dengan cara membentuk paradigma politik dan pembangunan ala negara koloni. Menurut Setiawan, kolonialisme harus dipandang sebagai arsitek yang memicu permulaan dari suatu dominasi wilayah. Ketika kolonialisme menentukan bahwa pesisir dan daerah berpotensi produksi tani rendah harus dimanfaatkan sebagai wilayah perdagangan dan perkotaan, maka pada masa berikutnya masyarakat yang mewarisinya akan melakukan hal yang sama sedemikian rupa. Misalnya, bila Kota Malang difokuskan sebagai wilayah pengawasan afdeling tebu maka kota tersebut akan mewarisi skema yang ada pada masa kolonial. Sementara kota Semarang, Surabaya, dan Jakarta yang merupakan wilayah pesisir akan diatur sebagai wilayah administrasi perdagangan. Kota-kota semacam ini juga akan menjadi lokasi untuk memfasilitasi pendatang lain semisal pedagang dari Tiongkok, Arab, atau Gujarat.

Kerajaan Majapahit, Sriwijaya, dan Luwu merupakan kekuasaan besar yang menguasai kekuatan maritim. Ketiganya memiliki pengalaman di laut dan melakukan perdagangan dengan berbagai wilayah lain di luar wilayahnya sendiri. Sementara itu, beberapa kerajaan kecil lain mengembangkan potensi pertanian sebagaimana kekayaan tanah yang dimilikinya. Namun sejak kolonialisme berlangsung di Indonesia, kekuasaan laut kerajaan-kerajaan tersebut mulai larut seiring berkembangnya perdagangan oleh orang Eropa. Tersebut Aceh, yang menurut Vlekke, menjadi tempat perhentian alami dari orang-orang Eropa yang datang dari Barat. Hal ini menyebabkan perkembangan pelabuhan dan perdagangan mau tidak mau tumbuh di ujung utara Aceh. Dalam hal ini, para pedagang Eropa telah membentuk suatu tata rancang daerah pesisir sebagai wilayah dagang semata.

Bentuk lain dari pembentukan arsitektur oleh kolonialisme terdapat pada tuntutan produksi VOC terhadap kepulauan Indonesia. Selama cengkeh masih diminati maka VOC mengkehendaki penduduk pedalaman untuk menanam cengkeh. Apabila yang dibutuhkan adalah beras dan tebu maka komoditas tersebutlah yang harus ditanam. Keanekaragaman jenis tanaman dibatasi oleh pasar yang ditentukan oleh kolonial. Kolonialisme dalam hal ini memberi dua rancangan tata sosial pada masyarakat nusantara yaitu yang pertama adalah bahwa masyarakat pedalaman harus melakukan usaha tani agar mendapat keuntungan sesuai dengan harga yang dikehedaki kolonial. Kedua adalah bahwa kolonial memaksakan jenis tanaman yang harus diproduksi terlepas dari kemampuan masyarakat dan lingkungannya.

Pada abad ke-18 permasalahan produksi pertanian menghasilkan kebijakan pendirian Departemen “Pertanian, Seni, dan Pendidikan” dalam tubuh VOC. Pendirian departemen ini berdasar pada pertimbangan bahwa teknologi pertanian harus dikembangkan sehingga melalui pendidikan atau kampanye pengetahuan maka pengusaha pertanian dapat memperbaiki metode pertaniannya. Direktur pertama departemen ini adalah Profesor Reinwardt yang melaksanakan penelitian botani. Penyebarluasan pengetahuan mengenai pertanian ini dianggap baik bagi VOC maupun pengusaha pertanian. Namun bila dianalisis lebih dalam lagi, usaha ini ditujukan untuk menciptakan keuntungan ekonomi pada kolonialisme dan sekaligus menekankan pengetahuan yang dibutuhkan oleh penguasa.

Menurut Meilink-Roelofsz, para shahbandar yang ditemui di pesisir Indonesia bukanlah penduduk lokal melainkan pendatang. Semenjak datang ke kepulauan Indonesia, mereka tidak menggantungkan hidup hanya pada perdagangan melainkan juga penguasaan lahan. Hal ini diduga Meilink-Roelofsz sebagai sebab tumbuhnya masyarakat pedagang-petani di daerah pesisir. Namun tesisnya mengenai masyarakat pesisir adalah bahwa tidak ada masyarakat pesisir yang hanya dapat hidup dari perdagangan. Pada tahap ini Meilink-Roelofsz mengesampingkan potensi bahari dari pesisir, dan hanya menitikberatkan pemahaman terhadap peran pesisir sebagai pintu awal perdagangan semata.

Sementara itu, Ong Hok Ham berpendapat bahwa sebagian besar daerah kepulauan di Indonesia memiliki tradisi maritim. Penilaian ini didasari dari relasi kuasa antara raja dan rakyatnya, yang secara khusus dalam hubungan sosial pesisir yaitu raja dan para pedagang. Bagi Ong Hok Ham, kekuasaan raja terhadap pedagang tidak kuat karena pajak dari modal dan keuntungan perdagangan dapat dilarikan dengan mudah. Dengan demikian karakter kuasa yang hadir di pedalaman berbeda dengan yang ada di pesisir. Di daerah pesisir, kuasa terdapat pada kelas pedagang, baik yang berasal dari masyarakat asal atau pendatang. Sementara di pedalaman, kuasa ada pada raja atau penguasa setempat yang berasal dari ketersediaan lahan, usaha pertanian, dan banyaknya rakyat yang setia terhadap kuasa tersebut.

Perkembangan Pengaruh Kolonialisme

Perubahan dalam kolonialisme atau yang disebut Bernstein sebagai fase-fase kolonialisme terdiri dari beberapa tahap yaitu: pertama, feodalisme dan kapitalisme perdagangan pada sekitar abad ke-16. Kedua, perdagangan, perbudakan, dan perkebunan sekitar abad ke-17 dan 18. Ketiga, kapitalisme industri dan imperialisme modern abad ke-19 dan 20. Fase kolonialisme pertama dan kedua dapat ditemukan dalam penjajahan negara-negara Eropa ke Asia Tenggara. Feodalisme dan kapitalisme perdagangan nampak dari monopoli dagang yang dilakukan oleh Portugis, Belanda, dan Inggris terhadap pala, cengkeh dan berbagai rempah nusantara lainnya. Sementara itu fase kedua dapat dilihat dari penguasaan wilayah nusantara oleh Belanda, yang menyebabkan kompeni perlu melakukan strategi politik adu domba demi menjinakkan penguasa daerah yang diinginkan. Perbudakan juga nampak jelas terutama pada masa pembuatan jalan oleh Daendels dan kerja rodi sebagaimana yang diterapkan oleh Jepang di Indonesia.

Sebagaimana penelitian Kuntowijoyo dalam Radikalisasi Petani disebutkan bahwa persentase distribusi areal pertanian dan perikanan di Jawa dan Madura adalah 60% ladang pertanian dan 0,5% ladang perikanan pasang surut, sementara sisanya merupakan pertanian perkebunan sebesar 7,4%, hutan negara 23,6%, sisanya digunakan untuk kebutuhan lain. Kebutuhan kolonialisme pada tahap ini masih bertitik tumpu pada hasil tani melalui ladang pertanian. Angka yang kecil mewakili pengelolaan ikan dan sumber daya pesisir lainnya. Namun pada sekitar tahun 1968, Kuntowijoyo juga mengetengahkan kepentingan Inggris dan Amerika terhadap Indonesia sebagai negara jajahan Belanda. Biaya dan hutang perang Belanda diperbantukan dari Amerika karena Amerika memiliki bisnis strategis di Indonesia seperti karet oleh US Rubber Plantation Company, Goodyear, dan General Motor serta minyak bumi oleh Standard Vacuumdan Standard Oil of California. Melalui perkembangan ini dapat diketahui bahwa kompeni tidak lagi mengusahakan eksploitasi rempah-rempah namun juga hasil bumi lain seperti minyak bumi dan karet. Kepentingan semacam inilah yang mengubah paradigma pembangunan beralih, yaitu dari pertanian ke pertambangan, atau dari rempah ke tanaman serat. Laporan Kuntowijoyo ini memperlihatkan bahwa kebutuhan kolonialisme berkembang dan berpengaruh terhadap pengelolaan kebijakan pemerintah. Pada keputusan yang diambil oleh Amerika tersebut nampak bahwa kolonialisme telah berada pada tahan yang keempat. Pada tahap ini, kolonialisme tidak hanya membutuhkan komoditas dagang seperti rempah sebagaimana dibutuhkan oleh lelurhurnya terdahulu.

Fokus kolonialisme terhadap pengelolaan pedalaman membuat berbagai sastrawan dan sejarawan seperti Kartono Kartodirjo dan Pramoedya Ananta Toer berminat untuk mendalami kisah masyarakat agraris. Dalam hal ini, pengaruh pengelolaan daerah pedalaman telah menginspirasi para penulis Indonesia. Sementara penelitian antropologi, sejarah, atau sastra mengenai wilayah pesisir sangat terbatas. Pengaruh kolonial memang nampak jelas pada daerah pesisir, namun tidak banyak mengikutsertakan masyarakat. Daerah pesisir sebagaimana lebih banyak dihuni oleh orang Eropa, Tiongkok, Asia jauh atau Arab, menjadi pusat perdagangan yang terlepas dari kehidupan masyarakat lokal pedalaman. Tidak dibutuhkan paksaan khusus oleh kolonialisme terhadap daerah pesisir sehingga kota-kota atau daerah di sekitar pesisir menjadi pesona yang sudah terbakukan. Baik kekuasaan-kekuasaan religius maupun kekuasaan perdagangan dipesisir merupakan bentuk kebudayaan yang dipengaruhi oleh kolonialisme, tapi mengikutsertakan peran pendatang dan sebagian kecil warga lokal. Pesisir dengann kata lain telah per se berada dalam wilayah kolonialisme sementara pedalaman merupakan “daerah taklukan” yang memerlukan perlakuan khusus.

Analisis Poskolonial

Analisis poskolonial bertujuan untuk memaparkan sejarah identitas atau ide yang terbentuk atas pengaruh kolonialisme. Selanjutnya analisis ini melihat lebih dalam mengenai ketepatan ide dalam konteks kontemporer, terutama dalam peta kondisi masyarakatnya menanggapi berlakunya ide terberi tersebut saat ini. Tahap yang terakhir dalam analisis poskolonial adalah kemampuan masyarakat untuk menyadari potensi kekuatan dirinya dan bagaimana cara mengubah ide yang telah berlaku selama ini. Dengan demikian, fungsi analisis poskolonial adalah untuk memunculkan kritik terhadap sistem, sejarah, atau ide bentukan yang berlaku hingga pascakolonial.

Dalam pernyataan ini nampak adanya kekuatan dari para penulis Barat untuk menentukan pengetahuan mengenai apa yang seharusnya ada dan bagaimana, berkaitan dengan fenomena yang terjadi di Indonesia. Terlepas dari tingkat realisitisitas atau komprehensivitas penelitian tersebut, namun klaim pengetahuan atas kondisi bangsa lain merupakan bentuk kuasa. Hal demikian dinyatakan Said sebagai “klaim otoritatif”. Dalam hal ini, peneliti Barat seakan dapat menata ulang, menyeleksi, atau mengendalikan pengetahuan dari bangsa lain. Pengamatan para pedagang mengenai potensi daerah di Indonesia merupakan suatu kuasa otoritatif atas pengetahuan di Indonesia. Klaim tersebut tumbuh subur hingga digunakan dan diaplikasikan pada beberapa tatanan di Indonesia.

Pembangunan daerah pesisir sebagai pusat administrasi perdagangan mengesampingkan pengelolaan sumber daya maritim yang terkandung pada daerah tersebut. Pada klaim ini, terdapat penetapan wacana yang keras dalam menentukan tatanan wilayah. Wilayah yang seharusnya dapat dimanfaatkan sebagai sumber penghidupan masyarakat pesisir digantikan oleh pelabuhan, kantor dagang, toko, dan rumah singgah. Sementara penduduk yang ingin memanfaatkan hasil laut terpaksa menyingkir ke daerah yang terbebas dari riak pelabuhan dan polusi kapal-kapalnya. Berdasarkan genealogi diskursusnya, wilayah perdagangan tersebut merupakan diskursus yang dipaksakan oleh kolonial. Penduduk lokal tidak memiliki hak untuk menentukan apakah wilayah tersebut layak digunakan sebagai sarana sumber hidup, pusat peradaban, atau wilayah perdagangan.

Indonesia tidak menerima mentah-mentah warisan kolonial. Di dalam perkembangan sejarah Indonesia, terdapat proses seleksi atas warisan apa yang berguna dan apa yang tidak. Dalam warisan yang dibangun oleh peradaban rempah, fokus Indonesia terhadap pedalaman dan pertanian timpang dibandingkan fokusnya terhadap pesisir dan pengelolaan bahari dan pertambangan. Sistem pengelolaan sumber daya alam di Indonesia terlanjur difokuskan pada perkembangan rempah, serealia, dan serat sehingga pertimbangan pemerintah atas kekayaan laut atau tambang misalnya, hanya didasarkan atas urgensi keamanan.

Rempah menjadi komoditas utama yang dicari oleh peradaban dunia di mana salah satu pusat terbesarnya adalah Indonesia. Daya tarik ini mengundang koloni dan perusahaan Eropa untuk mengeksplorasi serta mengekploitasi kekayaan agraris Indonesia. Sudut pandang para pedagang ini membentuk stigma baik masyarakat Indonesia maupun internasional terhadap kekayaan alam agraria yang kemudian berkembang dalam kebijakan ekonomi dan pembangunan. Kekuasaan maritim kerajaan besar seperti Sunda, Sriwijaya, Majapahit, dan Luwu dikenal sebagai bentuk kekuatan militer-maritim dan bukan perangkat bahari. Dalam tesis beberapa sejarawan manca negara, dituliskan bahwa pesisir hanya menjadi pusat pelayaran dagang dan kota berkembang sebagaimana dikenal saat seperti Aceh, Jakarta, Semarang, Samarinda, dan Maluku. Kekayaan alam laut dan tambang menjadi pengganti dalam pengelolaan kekayaan alam. Hal ini mempengaruhi pula fokus jajaran intelektual Indonesia dalam menelaah masyarakat Indonesia. Tersebut sastrawan Pramoedya Ananta Toer, Sejarawan Kartono Kartosudirjo dan Kuntowijoyo yang sering menekankan penelitian pada masyarakat pertanian yang terfokus pada daerah pegunungan atau pedalaman. Melalui penjabaran di atas dapat dipahami bahwa paradigma berpikir masyarakat Indonesia, baik dalam bidang ilmu pengetahuan maupun ekonomi masih berada pada corak yang sama ketika masa penjajahan. Masih sedikit revolusi pemikiran yang signifikan yang mampu memposisikan kekayaan laut sebagai bagian penting dari potensi Indonesia. Sementara kajian mengenai masyarakat pesisir lebih ditekankan pada kekhasan tradisi religius atau perkembangan perdagangan dibandingkan analisis sumber daya alamnya.

Bernstein, Henry. Dinamika Kelas Dalam Perubahan Agraria: Kajian Petani dan Perubahan Agraria. Dian Yanuardy, Muntaza, Stephanus Aswar Herwinarko (terj.). Insist Press: Yogyakarta, 2015.

Geertz, Clifford. Involusi Pertanian: Proses Perubahan Ekologi di Indonesia. S. Supomo (terj.). Buku Obor: Jakarta, 1963.

Geertz, Clifford. Tafsir Kebudayaan. Frnasisco Budi Hardiman (terj.). Kanisiu: Yogyakarta, 1992.

King, Victor T. Dan William D. Wilder. Antropologi Modern Asia Tenggara: Sebuah Pengantar. Hatib Abdil Kadir, S. Ant., M. A (terj.) Kreasi Wacana: Bantul, 2012.

Koentjaraningrat. Sejarah Teori Antropologi II. Penerbit Universitas Indonesia: Jakarta, 1990.

Kuntowijoyo, Dr. Radikalisasi Petani. Bentang: Yogyakarta, 1994.

Meilink-Roelofsz, M.A.P. Persaingan Eropa dan Asia di Nusantara, Tim Komunitas Bambu (terj.). Komunitas Bambu: Jakarta, 2016.

Ong Hok Ham. Wahyu yang Hilang, Negeri yang Guncang. KPG: Jakarta, 2018.

Philpott, Simon. Rethinking Indonesia: Postcolonial Theory, Authoritarianism, and Identity. St. Martin Press, LLC: New York, 2000.

Said, Edward. Imajinasi Intektual. Nanda Akbar Ariefianto (terj.). Circa: Yogyakarta, 2019.

Setiawan, R. Pascakolonial: Wacana, Teori, dan Aplikasi. Gambang Buku Budaya: Yogyakarta, 2018.

Swift, Adam. Political Philosophy: A Beginners’ Guide for Students and Politicians. Polity Press: Malden USA, 2007.

Turner, Jack. Sejarah Rempah: Dari Erotisme sampai Imperialisme. Julia Absari (terj.) Komunitas Bambu: Jakarta, 2011.

Vlekke, H.M Bernard. Nusantara: Sejarah Indonesia. Samsudin Berlian (terj.). KPG dan Freedom Institute: Jakarta, 2010.

Berikan komentar