Media komunikasi berpengaruh besar terhadap pola gerakan aktivisme. Mulai dari koran, email, radio, televisi, internet, hingga media sosial, aktivisme bergerilya mencari ruang-ruang pergerakan dan membuat strategi-strategi penyesuaian (adaptation).

Ruang komunikasi hari ini berbentuk jagad digital—yang di dalamnya penggerak utamanya adalah informasi, relasi, eksistensi, privasi, dan aplikasi (serba media). Sehingga corak aktualisasi dari aktivisme juga akan mengikuti gaya media komunikasi tersebut.

Menurut Nasrullah (2016), corak atau karakteristik komunikasi di jagad digital (media sosial) sendiri adalah jaringan (network), informasi (information), arsip (archive), interaksi (interactivity), simulasi sosial (simulation of society), dan konten oleh pengguna (user-generated content). Berbeda dengan media massa, media sosial bersifat membagi. Sedangkan media massa melaporkan.

Corak ruang komunikasi tersebut, bagi para aktivis merupakan sebuah rumah alternatif dan jalan terbaik untuk memperlebar, memperluas, dan memperdalam penyebaran ideologi, kepentingan, dan harapan-harapan baik atas nilai-nilai aktivisme (kesenjangan, keadilan, kebebasan). Terlebih lagi bila melihat iklim politik Indonesia yang kurang stabil, perwakilan rakyat kurang berfungsi, dan agenda-agenda kerakyatan kurang maksimal, jalan alternatif (aspirasi) lewat media sosial tentu menjadi pilihan yang relevan dan fungsional.

Seperti yang dikemukakan Rahmawan, dkk (2020) bahwasannya dalam jagad digital sendiri mengandung konsep aksesibilitas, visibilitas, popularitas, dan ekosistem aktivisme—yang kesemuanya itu memungkinkan gerakan sosial para aktivis berjalan tanpa batas, terfasilitasi, terkenal, dan tertarget. Bahkan dalam konsep viralitas, kita dapat memproduksi dan mencapai “keadilan baru” dengan instan.

Istilah No Viral No Justice bukan isapan jempol belaka. Mahfud MD menyatakan, memang viral ini penting, kalau ada pelanggaran yang luar biasa diviralkan saja biar kita tahu, karena tugas kita kan banyak (kompascom).

Sulit untuk menyangkal bahwa pada akhirnya, media sosial telah menjelma menjadi strategi baru dalam gerakan sosial. Selain itu, kemampuannya dalam mengangkat serta menggerakkan subjek-subjek pinggiran (liyan) yang selama ini tenggelam, terasing, dan terdegradasi, membuat jagad digital (serba media) semakin luar biasa.

Seperti kata Wening Udasmoro dalam pengantar Gerak Kuasa (2020), di dalam kajian budaya dan media, yang dilihat adalah pentingnya subjek sebagai yang menggerakkan ruang dan waktu tersebut. Subjek adalah subjek yang aktif, sekecil apapun bentuk usahanya. Pemodelan tersebut sesuai dengan semangat aktivisme itu sendiri.

Namun begitu, puja-puji, harapan, pesta pora eksistensi, dan keagungan jagat digital bukan selayang pandang tanpa celah. Ada tantangan, konsekuensi, dan risiko di baliknya. Bahkan dicermati lebih dalam, terdapat rekayasa sosial-digital yang jauh lebih kompleks dan mematikan.

Pada titik ini, cukup menarik untuk menangkap apa yang dikatakan Christian Fuchs, Sosiolog Austria. Baginya, media sosial (jagad digital) malah menjadi ruang eksploitasi baru yang secara tidak langsung membuat kita semua bekerja untuk para pemilik modal tanpa mendapatkan upah atau gaji. Piliang menyebut ini sebagai homo homini parasitus (manusia makhluk parasit).

Dari sini agaknya istilah tidak ada makan siang gratis menjadi benar adanya. Agus Sudibyo dalam Jagad Digital mengulas dengan lugas bahwa pembebasan yang kita peroleh hari ini tidak benar-benar pembebasan (gratis), melainkan ditukar dengan penguasaan (privasi)—yang bermuara pada komodifikasi. Bahkan, Jaron Lanier dalam Ilusi Media Sosial menyebut orang dibalik semua ini adalah sosok ilmuwan gila.

Corak ruang digital pada akhirnya menghasilkan dilematis akut bagi penggunanya (tentu di dalamnya para aktivis). Lebih parah dari itu, para pengguna gagal menyadari secara serius praktik eksploitasi dan penambangan privasi besar-besaran lewat rekayasa sosial-digital tersebut. Bahkan sekalipun mereka sadar, tetap saja mereka akan melakukannya.

Alasan pertama, kita melihat media digital adalah bentuk kultur partisipatoris dan demokrasi jenis baru sehingga sisi progresifnya dianggap jauh lebih banyak. Kedua, kita menganggap bahwa eksploitasi itu tidak ada karena dalam interaksi di media sosial kita lebih menganggapnya sebagai permainan (Maulana, Indoprogress: 2021).

Mereka seperti sedang meleburkan diri (postmodernisme) pada belantara dua fungsi (subjek-objek atau produsen-konsumen) sekaligus dalam waktu bersamaan. Di satu sisi dapat sebagai strategi jitu, di sisi lain ada harga yang harus dibayar mahal. Yakni penghisapan dan hegemonitas.

Untuk itu, sangatlah penting mengurai satu persatu dilematis tersebut (strategi dan persoalan). Memintalnya menjadi warna-warna kontras. Sehingga, sekalipun telah berkelindan-lebur jadi satu, batas-batas dari warnanya tetap dapat dilihat dan waspadai. Kedudukan perspektif yang berimbang antara keduanya menjadi mungkin didapatkan. Sangat berguna bagi langkah praktis aktivisme itu sendiri.

Strategi Alih Wahana: Kendaraan Aktivisme Digital

Dalam Jurnal Komunikasi Indonesia (Vol.3/2014), Merlyna Lim menyimpulkan kesuksesan gerakan media sosial lebih dimungkinkan bila dipopulerkan oleh narasi sederhana, melibatkan kegiatan berisiko rendah, dan sejalan dengan metanarasi dominan. Begitupun sebaliknya, gerakan media sosial akan lebih sulit berhasil ketika narasi yang ditampilkan berlawanan dengan narasi populer yang diluncurkan media-media arus utama.

Apa yang Lim katakan sebenarnya merupakan sifat dasar dari media sosial itu sendiri. Yaitu sederhana, tidak memakan waktu, dan fleksibel. Sangat sering ditemui justru konten tanpa editing serius namun mengundang emosi, keterikatan, dan keterbagian, yang memenangkan gelanggang algoritma dan ruang publik. Hal tersebutlah yang memungkinkan viralitas terjadi.

Untuk menciptakan narasi sederhana minim risiko seperti hal di atas, alih wahana konten menjadi salah satu cara paling efektif, relevan, dan sering digunakan. Selain memang sesuai dengan sifat media sosial (membagi, mengkloning, dan merekayasa), alih wahana memungkinkan ide, ideologi, kepentingan, dan kekuasaan berselancar, berpindah, dan berubah dengan cepat dalam penyesuain ruangnya.

Lebih lanjut, Alih wahana sendiri merupakan proses pemindahan atau pengubahan materi ke wadah lain (antarmedia). Orientasi kerjanya bukan kebaruan atau perubahan. Melainkan penyesuaian. Dan di dalam penyesuaian itu sendiri diharapkan kebaruan hadir dengan lebih segar—yang tidak menutup kemungkinan berakhir pada perubahan.

Hal ini lebih sering ditemui pada proses produksi film yang diambil dari cerita bermedia teks (novel, cerpen, komik, dokumenter, dan sejenisnya). Namun tidak terbatas di sana, alih wahana juga dapat berlangsung pada ruang-ruang pemodelan lainnya. Dan itu sangatlah panjang, luas, dan beragam.

Saya di sini akan membatasi sejauh praktik dan aktualisasi diri pribadi sebagai kreator konten dan aktivis pendidikan. Mencoba menerapkan alih wahana dari teks opini ke konten sebagai upaya strategi aktivisme digital. Pendekatan framing pendidikan yang berpihak pada kualitas, kebutuhan rakyat, dan profesionalisme adalah ideologi yang coba saya bangun (branding).

Sebenarnya kalau mengikuti isu pendidikan secara rutin—yang namanya koreksi, kritik, dan pembacaan dari para praktisi, kritikus, pemerhati, dan pelaku pendidikan tidaklah pernah kurang. Hanya saja, aspirasi dari mereka cenderung tumpul, mudah hilang, dan tidak terurus.

Hal tersebut tidak cukup mengagetkan kalau berkaca pada level literasi masyarakat Indonesia. Kebanyakan suara kritik dan olahan solusi dari unit-unit pendidikan berupa kajian riset, penelitian, ataupun opini. Bahkan media massa arus utama (Kompas, Media Indonesia, Republika, Tempo, dan sejenisnya), tiap waktu setidaknya seminggu sekali selalu menayangkan opini pendidikan.

Kembali pada persoalan awal, berhubung memang literasi kita itu rendah, opini yang sejatinya diharapkan membentuk persepsi publik menjadi hilang arah. Menumpuk di meja kanal-kanal informasi. Alhasil suara akademisi yang berbasis pengetahuan menjadi tak terawat.

Atas dasar itulah, saya mengaktifkan kendaraan alih wahana sebagai proses pengubahan dan keadaptifan perkembangan ruang komunikasi. Mengalihwahanakan teks bacaan menjadi konten media sosial.

Seperti apa yang dikatakan Merlyna Lim, gerakan sosial berbasis media sosial mengalami kesuksesan lewat narasi sederhana yang minim risiko. Tentu saya tidak ingin masuk terlalu jauh pada batas atau indikator sukses pada pernyataan tersebut. Tapi, narasi sederhana itu sendiri yang telah saya coba tangkap dan adaptifkan.

Opini-opini dari media massa (teks) yang hilang arah tersebut saya alih wahanakan menjadi konten. Dari berbasis teks tulis menjadi teks konten (video, quotes, diagram, foto, dsb). Pada titik ini, saya berupaya memenuhi narasi sederhana tersebut. Dari jumlah kata yang panjang berlembar-lembar, saya harus mampu menyingkat dan memadatkannya sesuai durasi ketersediaan media sosial (penyesuaian ruang).

Tidak selalu mudah, namun selalu ada celah dan momentum. Kejelian memandang, mengambil, menyuguhkan, dan menawarkan gagasan pokok, serta pemilahan tema yang relevan adalah kunci. Strategi ini hanya butuh dan menunggu momentum untuk mencapai viralitas. Dan momentum itu berpotensi mendekat dengan penerapan konsep konsistensi dan kontinuitas.

Saya kurang tahu indikator keberhasilan dunia konten itu seperti apa. Namun upaya dari alih wahana (teks bacaan ke konten media sosial) dalam pencapaian saya pribadi telah berhasil mengumpulkan massa (85ribu pengikut Instagram dan 70 ribu pengikut TikTok) dalam waktu tidak kurang dari enam bulan. Untuk sebuah perjalanan organik tanpa dorongan popularitas, tentu sebuah pencapaian yang dapat saya anggap berhasil.

Hasil lanjutannya, para pengikut (massa) di sana dapat dijadikan pemantik dan pelantang lanjutan atas ideologi aktivisme itu sendiri. Karena mereka sejatinya telah berkumpul atas “persamaan” identitas, misi, visi, dan tujuan. Tidak mungkin orang melakukan follow bila tidak melihat persamaan tersebut, kecuali para akun robot.

Selain itu, keuntungan dari strategi (teks ke konten) adalah muatan argumentasi itu sendiri. Karena memang dasar dari sumber kontennya adalah opini media massa—yang tentu adalah hasil dari kuratorial ketat redaksi, counter narasi atas konten menjadi minim.

Bahkan saat ini, pesan masuk di akun saya lebih mirip bilik pengaduan masyarakat atas persoalan pendidikan. Entah itu membahas dana BOS, kebijakan pegawai, kurikulum, kesiswaan, keguruan, kenakalan remaja, hingga kasus-kasus viral lainnya. Hal tersebut tentu keuntungan bagi aktivisme itu sendiri. Dapat menjadi data konkret dan aktual.

Perlu dipahami lebih lanjut, alih wahana tidak berhenti di permodelan tersebut. Kalau kalian perhatikan, proses atau strategi alih wahana ini digunakan hampir mayoritas akun media sosial. Tentu dengan maksud dan tujuannya masing-masing.

Para pengguna aktif mengubah semua hal yang sifatnya panjang, luas, dan lebar, ke dalam bentuk lebih sederhana—yang membutuhkan waktu hitungan detik untuk memutuskan membaca, menyetujui, hingga menyebarluaskannya (baca dromologi). Semua dialihwahanakan menjadi konten—bermodel infografis, data, musik, quotes, meme, lagu, foto, hingga video. Inilah perang wacana sesungguhnya.

Tidak kalah penting, bagian lain yang perlu diperhatikan adalah tantangan dan persoalan di balik itu. Temuan lain Merlyna Lim mengatakan kalau gerakan media sosial akan lebih sulit berhasil ketika narasi yang ditampilkan berlawanan dengan narasi populer yang diluncurkan media-media arus utama.

Terdengar penuh hegemoni. Namun, temuan tersebut tidak sepenuhnya dapat diterima. Pada titik tertentu dan sering, justru desakan publik lewat media sosial lebih sering menjadi bahan siar bagi media arus utama (terutama televisi).

Kalau diperhatikan lebih saksama, tolok ukur keberhasilan sebuah konten sebenarnya dikembalikan lagi pada seberapa aktif dan konsisten penggiringan wacana secara bersama sebagai satu kesatuan. Terlebih lagi, jumlah massa atau pengikut akun influencer sangat mengimbangi media arus utama. Keterpusatan wacana sudah tidak lagi relevan diperbincangkan. Semua akun bisa memulai ambil bagian untuk memenangkan perang wacana ini.

Artinya, media arus utama dan publik digital (netizen) menjadi semacam pemantik, pembuka, dan penerus. Mereka saling mengait dan mengisi. Pada akhirnya, penentu dari semua ini adalah jangkauan konsistensi permasalahan yang diangkat dan perluasan relasi hingga sampai titik perubahan sosial baru. Bila netizen, influencer, dan media arus utama memahami potensi luar biasa ini, niscaya perubahan sosial baru akan terus dapat diupayakan dengan cara yang lebih dewasa, dialektik, dan demokratis.

Jurang Algoritma dan Ilmuwan Gila

Seperti yang disebutkan pada bagian awal tulisan ini, bahwa konsekuensi, risiko, dan persoalan paling nyata dalam digitalisasi masyarakat jaringan adalah adanya rekayasa sosial-digital lewat penggadaian privasi dan perangkap penghisapan. Itu sebabnya, selain perlu memaksimalkan segala potensi strategi gerakan sosial, juga sangat penting memperhatikan, mewaspadai, serta tanggap pada persoalan-persoalannya.

Bahan bakar jagad digital adalah pengguna itu sendiri. Maksudnya, cara kerjanya mirip konsep dari pengguna untuk pengguna bagi pengguna. Keegaliteran bahkan menyusup—menyentuh bagian terdasar. Jadi, peran pengguna sebagai apa (objek/subjek) tidaklah terlalu penting. Siapa yang menggerakan sistem kerja itu yang perlu dicari tahu? Apa yang menggerakannya? Dan mengapa juga menggerakkan hal tersebut?

Pandangan Christian Fuchs mengenai kapitalisme digital pada titik ini bisa menjadi pembuka kedok puja-puji jagad digital. Bagi Fuchs, bahwa apa yang terjadi di media sosial tidak lain adalah komodifikasi manusia. Artinya ada perubahan nilai pada diri manusianya. Sederhananya, mereka telah menjadi barang komersil. Tentu wujudnya bukan fisik atau tenaga manusianya. Lebih intim dari semua itu, yakni privasi.

Sepakat atau tidak—sadar atau tidak, para aktivis (pengguna/user) saat memutuskan masuk belantara digital (kewargaan digital), dirinya sudah bukan lagi manusia yang memiliki kedaulatan dan harga diri (privasi). Manusia seketika ditelanjangi sampai titik terintimnya. Bahkan para ilmuwan gila lebih mengetahui kapan terakhir kali dan sering anda menonton film porno ketimbang siapapun. Inilah alasan paling masuk akal, mengapa iklan obat kuat atau konten dewasa tanpa permisi, tiba-tiba muncul di linimasa anda. Karena ilmuwan gila tahu, anda sedang mengonsumsi relasi keterkaitan produknya.

Semua nilai privat dari manusia ditukar dengan kebebasan, kesetaraan, dan kepuasaan. Bahkan titik terekstremnya, mengarah pada penghisapan tanpa batas (parasitisme). Meminjam istilah Noreena Hertz, membunuh atas nama kebebasan (the silent takeover). Lebih mengerikan dari itu, semua berlangsung dalam kerelaan besar yang sublim.

Lebih mudah memahami cara kerja ini lewat kutipan Yuval Noah Harari, “Jika Anda menginginkan informasi yang dapat dipercaya, bayarlah banyak uang untuk itu. Jika anda mendapatkan informasi secara gratis, Anda mungkin adalah produknya.”

Apapun yang kita produksi dalam jagad digital sebenarnya adalah sistem perangkap. Informasi dalam konten membuat orang bergerombol, berkumpul, dan berinteraksi berdasarkan pengelompokkan identitas yang sudah terklasifikasi.

Mereka (followers) berkumpul bukan dari keacakan kepentingan, melainkan dari pengondisian lewat pertautan temali tanda (hashtag). Para pengikut di media sosial adalah simbol kesesuaian identitas itu sendiri. Dari sanalah produk tertarget menjadi relevan dan bekerja. Pemasarannya bekerja berdasarkan info privasi penggunanya (based privation).

Atas hal tersebut, sangat menarik untuk menyadari bahwa dalam masyarakat tontonan seperti media sosial—yang dijual sebenarnya bukan soal tontonannya, melainkan adalah penontonnya itu sendiri (user). Kalau sudah begini, seperti yang dikatakan Fuchs bahwa mereka (para pengguna) pada akhirnya menjadi buruh digital tanpa upah. Kita bekerja dan dijual pada ilmuwan gila.

Kalau dulu para pemodal mencari jangkauan konsumen dengan pikiran seluas-luasnya, kini berubah menjadi setepat-tepatnya dan tertarget. Dengan bantuan algoritma super canggih, pemodelan tersebut mampu tersediakan secara otomatis, praktis, dan efisien. Karena bahwasannya sasaran sudah terkondisikan dan para pemburu tinggal memilih mau dan butuh yang seperti apa. Dari sini tampak begitu jelas, algoritma media sosial tetaplah suatu kerangka kerja yang berjalan sesuai permintaan—yang berorientasi pada daya dorong konsumerisme.

Persis seperti slogan kapitalisme itu sendiri, mencari keuntungan sebanyak-banyaknya dengan modal seminim-minimnya. Inilah eksploitasi paling ekstrem dan sublim yang pernah dibuat manusia. Saat manusia menjual manusia pada manusia untuk manusia dan ditonton manusia atas nama keuntungan.

Keadaan yang sulit dihindari tersebut pada akhirnya menjadi persoalan kompleks buat para aktivisme digital. Gerakan sosial yang diharapkan mampu membuat keadilan baru sangatlah rentan dimobilisasi, direkayasa, dimanipulasi, dan disusupi iklan oleh ilmuwan gila yang memegang kendali remote algoritma. Terlebih lagi pada tahun-tahun politik. Sangat rentan sekali sebuah konten yang mulanya diharapkan untuk membentuk opini publik secara organik, justru beralih fungsi menjadi provokator digital—yang digunakan untuk kampanye dan komersialisasi.

Binatangisme Menuju Kanibalisme

Fuchs menawarkan dua jalan keluar lewat “humanisasi internet” dan okupasi (Maulana, Indoprogress: 2021). Menurut hemat saya, tawaran tersebut untuk saat ini lebih relevan ditempatkan pada level harapan dan cita-cita bersama yang perlu diperjuangkan dan dirawat tanpa henti. Sebab, berharap ilmuwan gila mencabut logika kapital dan keuntungan pribadi pada ruang kuasanya sama saja menyuruh pemilik kebun binatang membunuh binatang-binatangnya. Itu sebabnya, perlu juga upaya-upaya praktis sederhana yang konkret dalam menghadapi permodelan kapitalisme semacam itu.

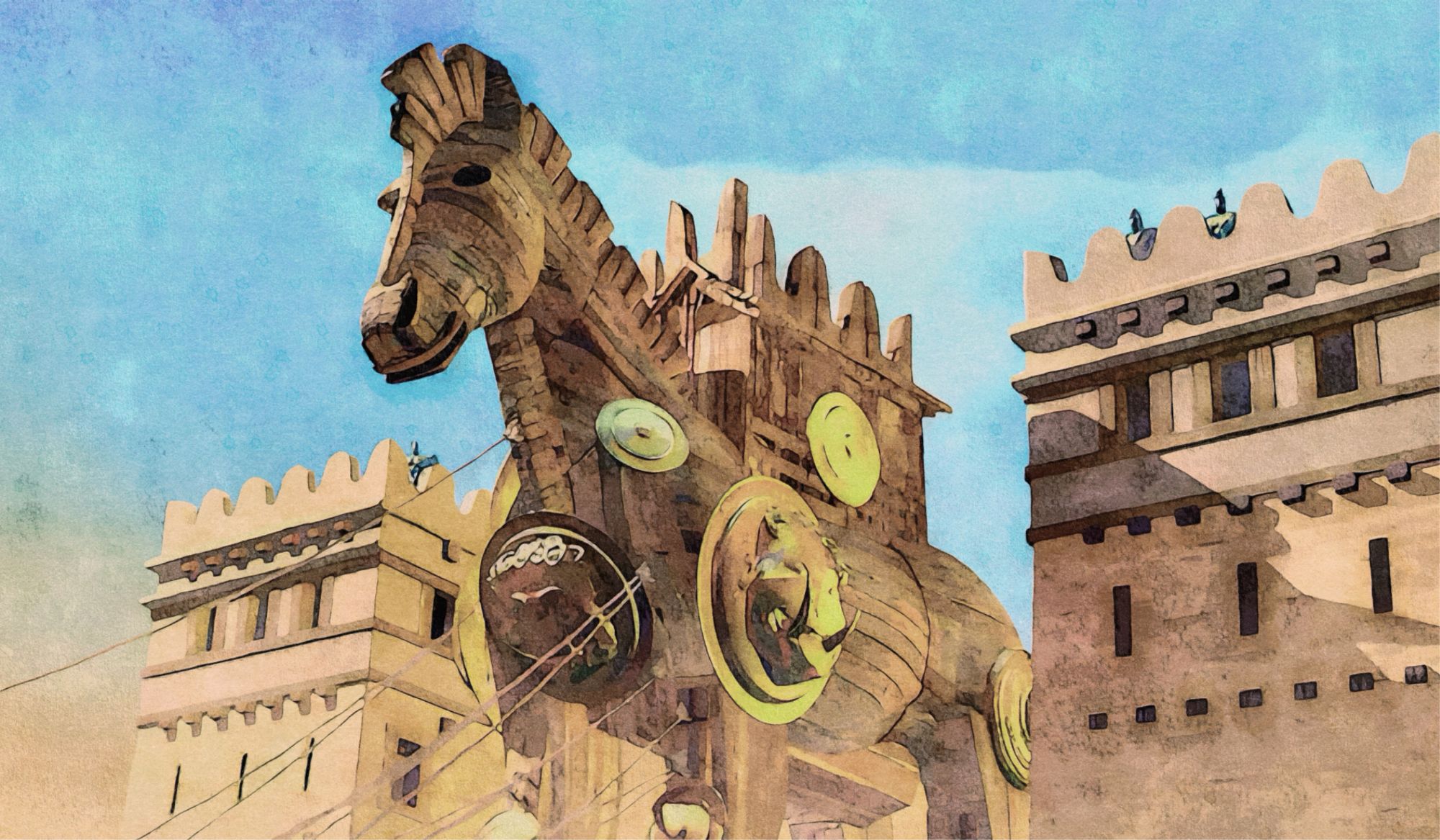

Ibarat sambil menyelam minum air, para aktivisme digital perlu belajar banyak pada siasat perang Kuda Troya. Menyelinap masuk dengan “itikad” hadiah perdamaian. Untuk membunuh suatu kelompok, cara terbaik memang harus masuk ke dalam kelompok terlebih dahulu. Mengambil apa yang bisa diambil, memaksimalkan apa yang bisa dimaksimalkan, dan mencegah apa yang bisa dicegah.

Bagaimanapun, jagad digital tetap perlu kita manfaatkan mengingat potensi akses, atribut sifat, dan konsep eksistensinya sangat menguntungkan bagi gerakan sosial itu sendiri. Jangan sampai aktivisme digital terjebak pada keadaannya yang hanya sekadar mengejar klik, iklan, jangkauan konten, dan popularitas. Aktivisme digital harus mampu mereduksi semua persoalan tersebut. Nilai-nilai edukasi yang konstruktif, bertanggung jawab, dan berdaulat juga harus dikedepankan dan menjadi ideologi konten. Terlepas dari apa yang terjadi di balik itu, adalah sisi lain yang perlu diwaspadai, dianalisis, dievaluasi, dan ditanggapi bersama.

Setidaknya dengan mengetahui persoalan, kepekaan kita dalam proses pembaharuan dan perubahan menjadi lebih dewasa. Semangat ini yang perlu, terus, dan selalu coba didialektikakan dan sebarkan. Kekuatan dan pikiran progresif adalah modal yang besar. Kita para aktivis sudah memilikinya. Terkadang, kita para aktivis hanya perlu kompak, bersatu, dan kreatif dalam menjalankannya. Sehingga kesadaran kolektif benar-benar menggelembung dan membesar sebelum akhirnya memuncak di tangga revolusi.

Kalaupun memang hari ini sudah tidak ada lagi rahasia (privasi), buat apa juga kita menuntut adanya kerahasiaan. Kita memang sudah menjadi parasit dan kanibal (binatang). Kita perlu menyimak apa yang ditulis Orwell dalam Binatangisme.

Manusia adalah satu-satunya makhluk di atas jagad raya ini yang bisanya cuma jadi konsumen. Mereka tidur terlentang di atas genangan keringat para binatang. Manusia itu: garong yang tiada duanya.

Apa mereka meneteskan susu? Tidak… jangankan menarik bajak, larinya pun tak mampu menangkap seekor kelinci. Berani sumpah, mereka itu benar-benar letoi. Mereka itu sebangsa kerupuk. Lembek seperti agar-agar. Tak berdaya seperti kain lap!

En… toh! Manusia itu juragannya semua bangsa binatang. Mereka menggiring, membetot. Leher, mereka gebuk bangsa binatang supaya bekerja buat kepentingan mereka. Dan apa yang mereka berikan kepada kita-kita ini kaum binatang? Tak lebih dari sesuap dua suap makanan hanya sekadar supaya bisa jangan mati mendelik. Bukan atas dasar belas kasihan!

Dan sisa produksi yang melimpah itu mereka gondol sendiri, mereka timbun mereka makan hingga perut hampir meletus. Sungguh berpengalaman sekali keparat itu dalam hal kuras-menguras! (Konten Balai Buku Progresif, 31/12/23)

Mungkin alam memang sudah sekarat, manusia sudah kehabisan bahan bakar untuk nafsunya. Sehingga kali ini mereka benar-benar menjadi kanibal. Memakan sesama manusia lewat perdagangan-pemanfaatan privasi. Dan seluruh manusia menyetujuinya, karena memang alam sudah tidak lagi mampu menyediakan “pangan” yang ideal.

Mengutip pernyataan Antonio Gramsci, saya pesimistis karena kecerdasan, tapi optimistis karena keinginan. Persoalan-persoalan manusia memang cukuplah rumit dan kompleks. Mengedepankan kecerdasan saja hanya akan membuat kita jatuh pada jurang-jurang pesimisme. Itu sebabnya, dibutuhkan keinginan yang kuat, tegas, dan tidak goyah, agar kita semua sebagai rakyat dan bangsa terus mengupayakan hal-hal baik setiap waktunya. Baik konvensional maupun digital.

Daftar Pustaka

Darmono, Sapardi D. 2018. Alih Wahana. Gramedia Pustaka Utama: Jakarta

Fuchs, Christian. 2021. Membaca Kembali Marx di Era Kapitalisme Digital. Yogyakarta: Penerbit Independen.

Lanier, Jaron. 2020. Ilusi Media Sosial (Sepuluh Argumen tentang Paradoks Medsos). Yogyakarta: Cantrik Pustaka.

Lim, Merlyna. 2014. Klik yang Tak Memantik: Aktivisme Media Sosial di Indonesia. Diakses dari https://scholarhub.ui.ac.id/cgi/viewcontent.cgi?article=1083&context=jkmi

Maulana, Syarif. 2021. Diam-Diam Dikomodifikasi: Perburuhan Digital di Media Sosial Menurut Christian Fuchs. Diakses dari https://indoprogress.com/2021/10/diam-diam-dikomodifikasi-perburuhan-digital-di-media-sosial-menurut-christian-fuchs/

Nasrullah, R. 2016. Media Sosial: Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Sosioteknologi. Bandung: Simbiosa Rekatama Media

Rahmawan, dkk. 2020. Strategi Aktivisme Digital: Aksebilitas, Visibilitas, Popularitas, dan Ekosistem Aktivisme. Diakses dari http://jurnal.unpad.ac.id/manajemen-komunikasi/article/download/26522/pdf

Sudibyo, Agus. 2019.Jagat Digital: Pembebasan dan Penguasaan. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia

Udasmoro, Wening. 2020. Gerak Kuasa: Politik Wacana, Identitas, dan Ruang/Waktu dalam Bingkai Kajian Budaya dan Media. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.

Alfian Bahri

Alfian Bahri adalah seorang guru bahasa Indonesia. Ia menulis antologi cerpen Bau Badan Yang Dilarang (2018). Ia juga menulis di berbagai media daring seperti sanglah institute dan buruan.co.

Berikan komentar