Kita sepakat jika pandemi adalah tragedi. Ia telah menciptakan krisis yang tidak mengenal sekat dan dimensi; pandemi menghantam dimensi kesehatan, sosial, ekonomi, dan politik. Tapi, di tengah krisis multidimensi ini, saya melihat ada semacam semangat dan harapan seragam yang terus-menerus dihidupkan. Satu di antara banyak harapan yang selalu muncul adalah harapan untuk secepatnya kembali “normal”, yaitu menjalankan cara pengaturan kehidupan yang sepenuhnya sama dengan keadaan sebelum pandemi. Kebijakan di berbagai negara diarahkan untuk secepatnya memulihkan proyek pengaturan sosial, ekonomi, dan politik seperti semula. Tetapi, di tengah hantaman krisis yang kita terima, sebetulnya kita memiliki waktu untuk merenung dan berpikir tentang itu: Apakah kembali sepenuhnya kepada pengaturan sosial, ekonomi, dan politik seperti semula adalah pilihan yang tepat?

Saya mengawali jawaban untuk itu dengan pertanyaan lain: “Bukankah krisis ini tercipta dari pengaturan-pengaturan dan cara hidup yang seperti semula itu? Bukankah dengan memilih untuk kembali kepada pengaturan dan cara hidup seperti itu juga berarti secara sukarela mempersilakan krisis berikutnya menghantam kita?”

Selama ini kita melihat pandemi sebagai fakta alamiah. Ia datang dari sesuatu di luar manusia. Kita berpikir bahwa virus dan patogen lain berada jauh dan terpisah dari “dunia manusia”. Padahal, jika kita periksa secara seksama, manusia memiliki andil besar dalam “kemunculan” virus-virus penyebab pandemi. Boleh dibilang manusia lah—lebih tepatnya pengaturan-pengaturan tadilah—yang sebetulnya menciptakan pandemi.

Cikal bakal virus korona, seperti juga virus-virus lain, sebenarnya telah ada di dalam ekosistem sejak lama. Namun, cikal bakal virus-virus ini tidak berinteraksi langsung dengan manusia. Perluasan intervensi ekonomi terhadap ekosistem bumi kemudian menciptakan interaksi itu. Misalnya, melalui deforestasi dan perburuan binatang liar untuk keperluan pasar. Virus-virus itu mulai menginfeksi manusia dan dalam tingkatan tertentu bermutasi menjadi sesuatu yang “baru” (Leven & Overwijk, 2020; Wallace, 2016). Buktinya, sejak tahun 1980-an, kemunculan patogen penyebab wabah meningkat tiga kali lipat dari sebelumnya, di saat yang bersamaan dengan dibukanya hutan secara masif dan dipasarkannya hewan liar (Smith et. al., 2020). Lebih dari dua per tiga penyakit menular berasal dari hewan, dan 70%-nya adalah hewan liar, termasuk virus-virus seperti HIV, Ebola, Flu Babi, dan Flu Burung (Shield, 2020).

Sederhananya, virus bukanlah sesuatu yang tiba-tiba muncul dari “alam” dan menyerang manusia, tapi virus dan manusia memang sejak awal telah hidup dalam jejaring yang sama. Namun, sayangnya pengaturan sosial, ekonomi, politik yang kita miliki saat ini tidak pernah menerima kenyataan itu. Pengaturan yang kita miliki cenderung membangun sekat yang tajam antara manusia dan alam: alam berada di luar manusia dan manusia berhak menguasai alam. Pengaturan seperti itu luar biasa problematik, dari situ pula krisis tercipta. Lantas, dari mana asalnya cara pandang itu?

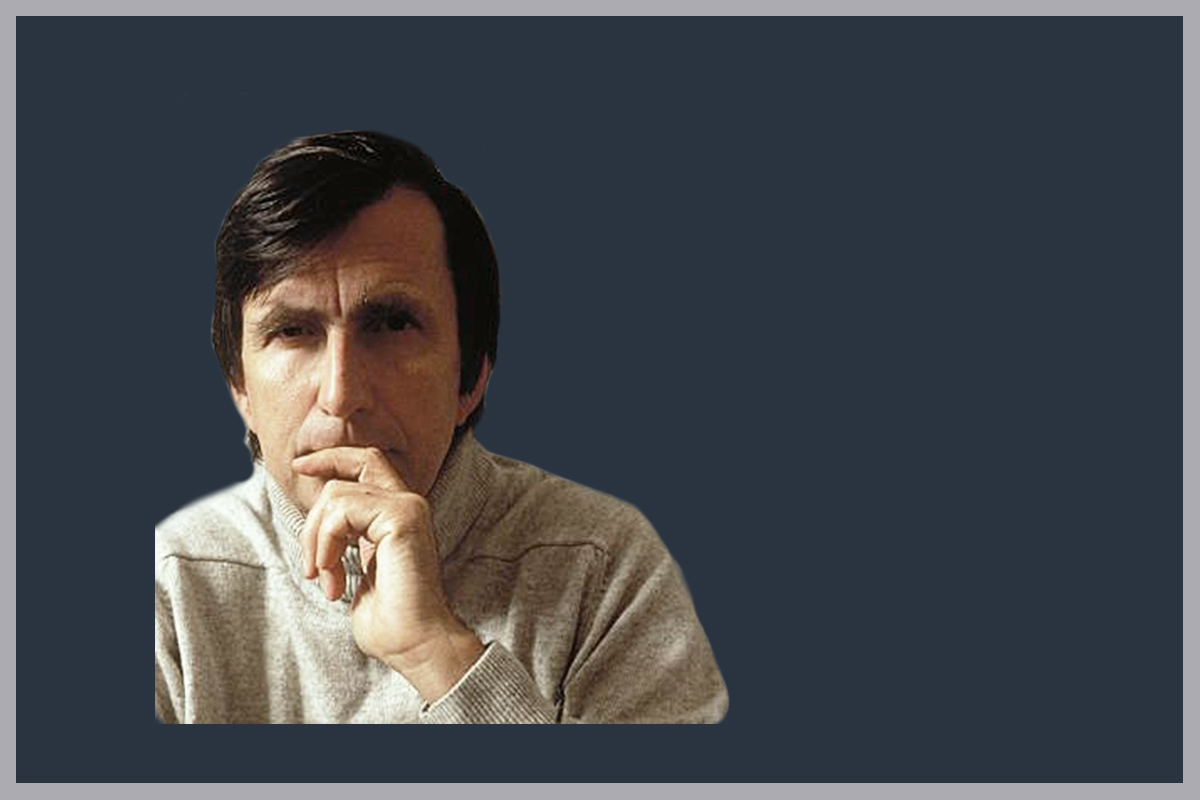

Bruno Latour dalam We Have Never Been Modern (1991) menjawabnya. Menurut Latour, modernitas lah yang pada awalnya menciptakan pemisahan antara alam dan manusia. Latour memaknai modernitas bukan sebatas periode waktu, tetapi lebih kepada cara berpikir kita yang serba mengelompokkan; alam/manusia, sains/politik, objek/subjek. Latour menarik sejarah pemisahan ini dari pertentangan dua pemikir besar pada abad ke-17, yaitu Robert Boyle dan Thomas Hobbes. Boyle dan Hobbes sama-sama hendak mencari basis dari konsensus ilmiah. Dalam metodenya, Boyle mengandalkan usaha-usaha eksperimental untuk itu. Metode ini yang kemudian menjadi cikal bakal sains modern. Sementara Hobbes tidak menggunakan cara seperti itu, ia lebih menekankan penjelasan-penjelasan yang sifatnya sosial dan politik. Menurut Latour, dari situlah modernitas tercipta dan selanjutnya membuat pengetahuan kita mengenai realitas menjadi tersekat-sekat.

Cara pikir yang menyekat-nyekat ini disebut oleh Latour sebagai purifikasi: kita memurnikan pengetahuan dengan cara memisahkan realitas yang alamiah/objek/non-manusia dengan yang sosio-kultural/politik/manusia. Itulah yang membuat kita menjadi manusia modern. Bentuk pengetahuan seperti itu pula yang selanjutnya menjadi dasar dari pengaturan sosial, ekonomi, politik yang dominan saat ini. Padahal, purifikasi seperti itu pada kenyataannya tidak pernah terjadi. Realitas yang kita pisahkan sebagai “yang alamiah” dan “yang sosial” itu pada praktiknya tetap bertemu dan saling berinteraksi. Misalnya, kita tidak berbicara tentang virus korona sebagai patogen saja, tetapi kita juga berbicara tentang relasinya dengan deforestasi, globalisasi, mode produksi atau ketimpangan sosial. Dengan kata lain, purifikasi itu dibarengi juga dengan hibridisasi, yaitu interaksi antara dua realitas yang dipisahkan itu. Inilah paradoks dari modernitas. Latour lebih lanjut menulis:

Here lies the entire modern paradox. If we consider hybrids, we are dealing only with mixtures of nature and culture; if we consider the work of purification, we confront a total separation between nature and culture.

Latour, 1991:35

Sekarang, krisis yang dipicu pandemi telah menunjukkan betapa bermasalahnya pengaturan-pengaturan yang berbasis pada cara pikir modern yang memisah-misahkan itu. Sayangnya, alih-alih memikirkan ulang relasi kita dengan “alam” yang sebetulnya menjadi akar persoalan krisis ini. Kita lebih tertarik untuk berbicara tentang strategi untuk secepatnya menormalkan keadaan seperti semula. Dalam arti lain, kita masih ingin percaya pada pemisahan tadi.

Kita masih ingin mendudukkan alam sebagai objek, dan manusia sebagai subjek. Kita merasa mampu menilai, mengamati, memengaruhi, dan menguasai alam; sedangkan alam tidak memiliki kapasitas untuk itu. Melalui pengaturan ekonomi politik yang tercipta dari pandangan itu, sebutlah neoliberalisme dengan pertumbuhan tanpa batasnya (indefinite growth), proyek penguasaan terhadap alam secara terus-menerus dijalankan, semisal pertambangan, deforestasi, perkebunan monokultur, dan lain-lain. Proyek-proyek itu berdiri di atas dikotomi objek/subjek (nature/culture). Itu tidak akan membawa kita ke mana pun, kecuali menuju krisis-krisis yang lain. Tapi, faktanya itulah salah satu pengaturan yang kita anggap normal. Saat ini, kita tergesa-gesa ingin kembali menjalankannya. Padahal, sebetulnya secara ironis pandemi telah memberikan kita pilihan: menerima untuk kembali pada pengaturan kehidupan yang menciptakan krisis ini atau berusaha memikirkan ulang dan memperbaikinya.

Kita mesti ingat bahwa dalam beberapa tahun ke depan, kita akan menghadapi ancaman krisis lain, salah satunya krisis iklim. Laporan IPCC (2018) menyebutkan bahwa kita punya waktu sampai tahun 2030 untuk menjaga agar pemanasan global tidak melebih batas maksimum, yaitu 1,5°C. Jika laju kenaikan suhu berada di atas itu, maka bencana iklim yang ekstrem akan menghantam bumi. Sejak laporan itu dirilis, kita tinggal punya waktu 10 tahun lagi. Namun, sejauh ini, laju pemanasan global tetap berlanjut, bahkan saat dan mungkin setelah pandemi berakhir (Storrow, 2020). Ini terjadi karena pengaturan-pengaturan yang menciptakan laju itu tetap berjalan. Untuk menghentikannya, kita perlu merombak ulang gagasan kita tentang “alam” secara radikal. Saya mengutip ucapan salah satu anggota IPCC, Jim Shea, untuk menggambarkan ini. Ia menyebutkan:

Membatasi pemanasan hingga 1,5°C dimungkinkan dalam hukum kimia dan fisika tetapi melakukannya akan membutuhkan perubahan yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Fajar, 2018

Perubahan yang dimaksud tentu merujuk kepada perubahan pengaturan yang dijalankan oleh institusi seperti negara, pemerintahan, dan korporasi. Artinya, sesuatu yang alamiah itu (kimia dan fisika) sebetulnya tidak mengenal sekat dengan yang sosial/politik. Usaha untuk menghentikan krisis iklim tidak akan pernah berhasil jika korporasi dan negara yang paling berkontribusi terhadap kenaikan emisi karbon tidak mau melakukan perubahan terhadap cara pengaturan ekonominya yang masih mengandalkan industri ekstraktif, bahan bakar fosil, masifikasi perkebunan monokultur dan energi tidak terbarukan.

Lagi-lagi, kita melihat paradoks modernitas lagi. Kita memisahkan krisis iklim dan pandemi sebagai objek alamiah, tetapi pada praktiknya objek itu berkelindan dengan fakta sosial, seperti negara, sistem pemerintahan, ideologi, atau mode produksi yang dijalankan. Oleh sebab itu, Latour (1991) menilai bahwa harusnya kita tidak lagi memandang realitas secara dikotomis seperti objek/subjek (nature/culture), sebab ternyata banyak fakta-fakta yang berada di antara keduanya (quasi-objects). Pemisahan-pemisahan yang kita lakukan tidak bekerja, dan fakta yang kita pisahkan itu justru saling kawin-mawin.

Dalam titik ini, saya percaya bahwa kita tidak bisa sepenuhnya kembali pada pengaturan-pengaturan yang berakar dari cara pikir modern seperti semula. Kita mesti melampaui pemisahan yang diciptakannya. Ini tentu bukan perihal mudah, tapi ini adalah waktu “terbaik” yang kita miliki. Latour (2018) menulis bahwa krisis, dari akar katanya dalam Bahasa Yunani, berarti titik balik (turning point), titik ketika keadaan dapat berubah melalui dua kemungkinan: lebih baik atau lebih buruk. Kembali pada bentuk pengaturan sosial, politik, ekonomi yang persis seperti sebelum pandemi adalah pilihan buruk.

Mungkin sebagian orang akan menyangkal itu. Banyak orang percaya bahwa tidak ada model pengaturan alternatif yang mampu mengorganisasi kompleksnya kehidupan manusia saat ini selain pengaturan yang berbasis pada cara pikir modern tadi. Tapi, sekali lagi, pandemi membuktikan pengaturan alternatif itu mungkin. Dalam konteks ekonomi, misalnya, Latour menulis:

The first lesson the coronavirus has taught us is also the most astounding: we have actually proven that it is possible, in a few weeks, to put an economic system on hold everywhere in the world and at the same time, a system that we were told it was impossible to slow down or redirect.

Latour, 2020:1

Lalu, jika memang model pengaturan alternatif itu mungkin untuk dijalankan, apa yang harus kita lakukan sekarang? Langkah paling praktis yang dapat kita ambil adalah dengan mengeliminasi gagasan bahwa alam (nature) berada di luar kita. Kita mesti mendudukkan fakta “alamiah” itu (perubahan iklim dan virus) sebagai quasi-objects yang memiliki kapasitas dalam jaringan “sosial” pula. Kita perlu memberikan ruang dan suara untuk quasi-objects. Kita perlu melibatkannya dalam setiap pengaturan sosial, politik, dan ekonomi. Seperti yang disebutkan oleh Latour (2020), kita bisa memulainya dalam tataran personal dengan mulai berefleksi tentang pengaturan kehidupan pasca-pandemi. Mungkin itu tidak terdengar revolusioner, tapi itulah langkah terbaik yang dapat kita ambil.

What the virus gets from banal droplets from coughing going from one mouth to another—the halting of the world economy—we can also begin to imagine via our little insignificant gestures put end to end, that is, the halting of the system of production.

Latour, 2020:3

Referensi:

Intergovernmental Panel on Climate Change. (2018). IPCC Special Report: Global Warming of 1.5 ºC. (https://www.ipcc.ch/sr15/) Diakses pada 05 Juli 2020.

Latour, B. (1991). We Have Never Been Modern. Cambridge: Harvard University Press.

Latour, B. (2020). What Protective Measures Can You Think Of So We Don’t Go Back To The Pre-Crisis Production Model?. (http://www.bruno-latour.fr/sites/default/files/downloads/P-202-AOC-ENGLISH1.pdf) Diakses pada 05 Juli 2020.

Latour, B., & Porter, C. (2018). Down To Earth: Politics In The New Climatic Regime. Cambridge: Polity Press.

Leven, B dan Jan Overwijk. (2020). We Created This Beast: The Political Ecology of COVID-19. (https://www.eurozine.com/we-created-this-beast/) Diakses pada 05 Juli 2020.

Smith, K.F., Goldberg, M., Rosenthal, S., Carlosn, L., Chen, J., Chen, C. & Ramachandran, S. (2014). Global Rise In Human Infectious Disease Outbreaks. J. R. Soc. Interface 11. https://doi.org/10.1098/rsif.2014.0950.

Wallace, R. (2016). Big Farms Make Big Flu: Dispatches on Infectious Disease, Agribusiness, and the Nature of Science. New York: NYU Press.

Shield, C. (2020). Coronavirus Pandemic Linked To Destruction Of Wildlife And World’s Ecosystems. (https://www.dw.com/en/coronavirus-pandemic-linked-to-destruction-of-wildlife-and-worlds-ecosystems/a-53078480) Diakses pada 05 Juli 2020.

Storrow, B. (2020). Why CO2 Isn’t Falling More during a Global Lockdown. (https://www.scientificamerican.com/article/why-co2-isnt-falling-more-during-a-global-lockdown/) Diakses pada 06 Juli 2020.

Mochammad Naufal

Mahasiswa Antropologi. Meneliti di Kelompok Studi Mahasiswa Eka Prasetya Universitas Indonesia.

Berikan komentar