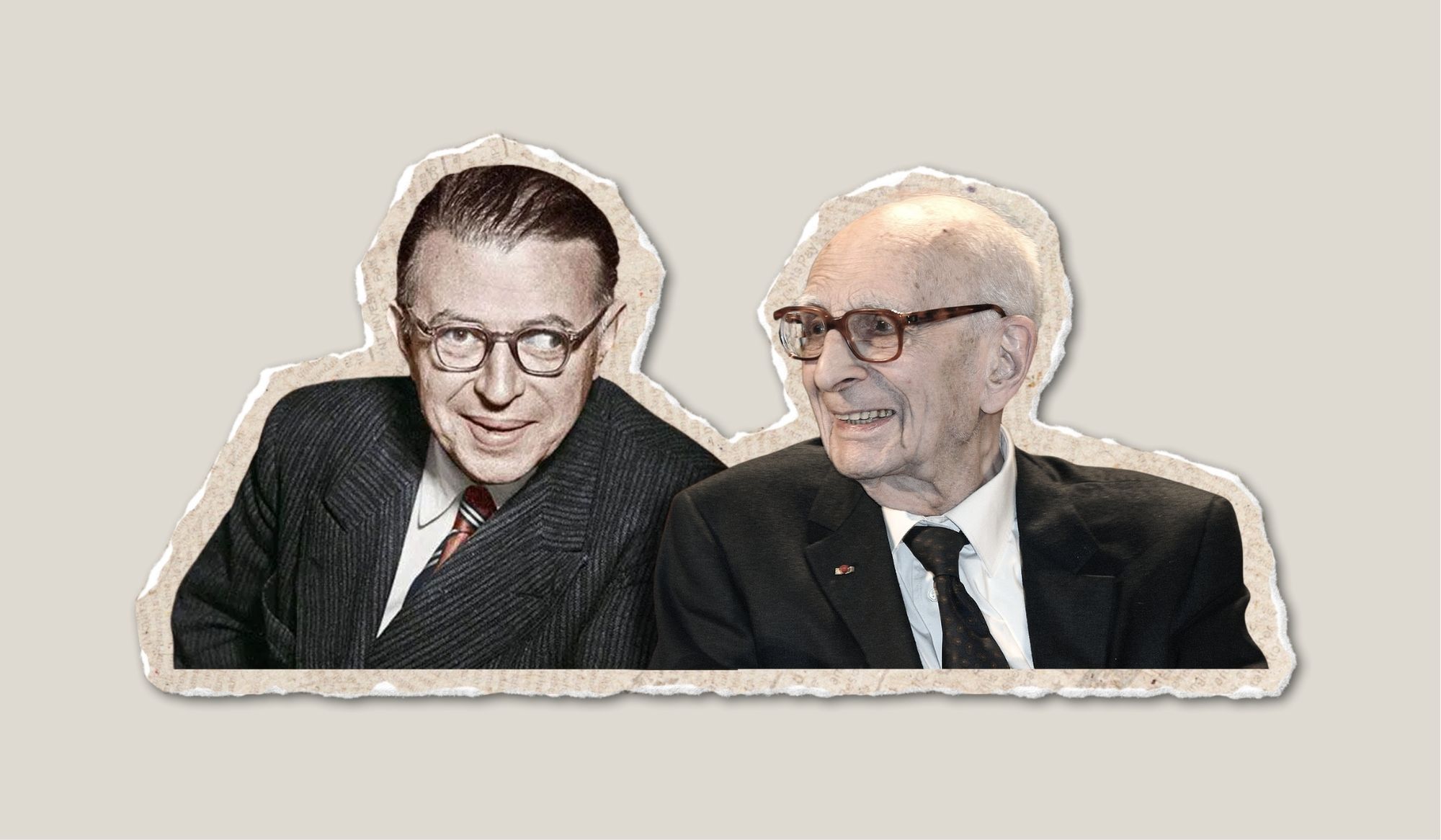

Filsafat eksistensialisme Jean-Paul Sartre (1905-1980) menemukan tantangannya pada paruh kedua abad ke-20 M. Padahal pada beberapa dekade sebelumnya, eksistensialisme memiliki posisi yang cukup mapan dalam filsafat Prancis. Hal ini digambarkan dengan semakin masifnya distribusi gagasan yang bercorak eksistensialis akhir abad ke-20. Nicholas Hewitt dalam The Selling of Sartre: Existentialism and Public Opinion (2006) menyebut bahwa popularitas Sartre dipengaruhi oleh beberapa alasan.

Di antaranya dipengaruhi oleh penerbitan karya dan kultus pembebasan. Gallimard, salah satu perusahaan penerbit di Paris, menerbitkan karya Sartre yang berjudul L’Être et le néant (Ada dan Ketiadaan) (1943). Karya ini berisi argumen-argumen filosofis yang menjadi dasar filsafatnya kemudian. Ia bersama dua koleganya –Merleau-Ponty dan S. de Beauvoir juga mendirikan majalah baru bernama Les Temps Modernes (Zaman-zaman Modern) (1945).

Selain itu, kondisi sosial politik pasca Perang Dunia ke-2 menjadi faktor pendukung masifnya ide-ide eksistensialis (Hewitt, 2006). Pada tahun 1944, tepatnya di Prancis, wilayah ini baru saja bebas dari kependudukan Nazi. Sehingga masih kental akan euforia kemerdekaan dan kebebasan. Situasi demikian menjadi momentum yang tepat bagi merebaknya gagasan eksistensialisme ala Sartre.

Beberapa tahun kemudian Sartre menerbitkan buku L’existentialisme est un humanisme (Eksistensialisme adalah Suatu Humanisme) pada tahun 1946 (Bertens, 2014). Kiranya buku ini hadir dalam konteks masyarakat yang sangat tepat. Terlebih ketika masyarakat Prancis pasca Pembebasan Paris, masih haus akan wacana-wacana kebebasan atas nama kemanusiaan. Hal ihwal ini menjadi awal popularitas Sartre di kemudian hari.

J. Mathers menangkap gejala ini dalam tulisannya Existentialism in France (1951). Ia mendudukkan eksistensialisme Prancis Kontemporer sebagai diskursus yang mencapai kesuksesan paling menonjol pada pertengahan abad ke-20. Bersamaan dengan Gabriel Marcel (eksistensialis Kristen), Sartre ia tempatkan persis disampingnya. Hal ini sebagai bukti bahwa eksistensialisme Prancis telah sukses menjadi trend kefilsafatan maupun sebagai way of life.

Episode ini yang kemudian oleh Hewitt disebut sebagai Sartre Phenomenon (Fenomena Sartre). Sebagai mode intelektual, eksistensialisme telah menjamur di kalangan orang awam maupun para penstudi filsafat (Mathers, 1951). Namun kehadiran eksistensialisme sebagai kerangka berpikir, segera mendapatkan kritiknya ditangan sebagian akademisi. Sanggahan ini berasal dari kaum strukturalis Prancis –Levi Straus, Roland Barthes dan Louis Althusser.

Beberapa keberatan yang diajukan oleh para strukturalis salah satunya adalah masalah subjektivitas. Levi-Strauss dalam The Savage Mind (1962) menggambarkan bahwa dalam suatu penyelidikan realitas, subjek tidak berperan dalam menentukan pola kebudayaan. Sebaliknya, justru subjek takluk dan hanya sebagai produk dari sistem kebudayaan (Levi-Strauss, 1966).

Fenomena antropologis (mitos-mitos dan kekerabatan) selalu memiliki pola-pola yang tidak disadari; diluar kuasa kesadaran subjek. Oleh karena itu, dengan berpikir, subjek hanya menjalankan struktur-struktur realitas, tidak memiliki status apapun daripada hanya sekedar benda-benda. Argumentasi ini sekaligus menggugurkan apa yang telah diyakini sebagai klaim subjektivitas modern; dari Cogito Cartesian sampai subjektivitas ala Sartre (Bertens, 2014).

Pemisahan antara sistem dan subjek ini dapat dilihat akarnya dalam pemikiran Ferdinand de Saussure (1857-1913). Tokoh yang disebut-sebut sebagai Bapak Linguistik Modern ini sangat memengaruhi para pemikir setelahnya. Beberapa konsep kunci dalam studi linguistik modern berasal darinya. Seperti yang diwarisi oleh Levi-Strauss, pemisahan subjek dan sistem merujuk pada konsep langue dan parole Saussure.

Dalam pengertian Saussure, parole merujuk pada bahasa individu atau bagimana cara subjek memakai bahasa (speech, language use). Sedangkan langue merujuk pada bahasa milik bersama (universal). Baginya langue harus di anggap sebagai sistem, seperti yang tertuang dalam alegori permainan catur. Dalam permainan ini seorang pemain harus memahami aturan (sistem) bermain catur (langue).

Pemain tidak harus mengetahui dari mana permainan catur itu berasal dan dari bahan apa bidak catur itu dibuat (parole), karena tidak berpengaruh pada aturan permainan catur (langue) (Saussure, 1959). Bagi Saussure, objek kajian linguistik hanya sebatas langue saja, tidak mengikutsertakan parole. Dengan demikian, subjek dalam strukturalisme tidak lagi memiliki tempat.

Metode strukturalis ini yang kemudian diterapkan oleh Levi-Strauss dalam antropologi budaya. Dalam penelitiannya tentang kekerabatan, Levi-Strauss menemukan kesamaan antara bahasa –sebagai objek kajian linguistik, dengan sistem kekerabatan. Baginya, sistem pertukaran dalam perkawinan sama halnya dengan komunikasi dalam bahasa.

Keduanya mengandaikan adanya unsur-unsur tertentu, relasi-relasi, oposisi-oposisi dan berjalan pada taraf ketidaksadaran (Munir, 2015). Dengan begitu fenomena antropologis cukup dijelaskan dengan cara memahami sistem kebudayaan yang melingkupinya. Sebagai model pembacaan yang relatif baru, Levi-Strauss menyeret strukturalisme dalam medan antropologi.

Konsekuensinya adalah subjek tidak lagi memiliki andaian untuk menciptakan, merubah atau menghapus sistem. Justru subjek dalam aktualitasnya selalu mengikuti pola struktur yang sudah ada. Struktur itu tidak terlihat, tetapi mengatasi segalanya. Corak yang sama juga dapat di lihat dari beberapa gagasan Roland Barthes (1915-1980).

Dalam esainya yang berjudul The Death of The Author (1977), ia menggunakan kritik sastra sebagai pendekatan dalam memahami teks. Baginya sebuah karya sastra tidak lagi memiliki makna yang eksplisit dari subjek (penulis). Selalu mengandaikan makna baru yang dihasilkan oleh pembaca. Seorang pembaca memiliki kebebasan dalam menafsirkan apa yang ia baca.

Penulis tidak bertanggung jawab atas makna yang diperoleh pembaca. Sebaliknya, pembaca itu sendiri yang bertanggung jawab atas makna yang dihasilkan. Pendek kata, Barthes ingin menunjukan bahwa karya sastra itu netral dan bebas. Tidak membawa makna yang dikonstruksi oleh subjek (penulis).

Ketika pengarang memulai aktivitas menulis untuk memproduksi karya sastra, maka secara bersamaan subjektivitasnya akan segera hilang. Bagi Barthes, hal ini terangkum dalam pengertian bahwa ‘pengarang memasuki kematiannya sendiri’ (…the author enters into his own death…) (Barthes, 1977). Argumentasi ini menyimpan tendensi tertentu untuk menghilangkan subjektivisme pengarang dan sekaligus melepaskan karya sastra dari penulisnya.

Selain itu, Barthes juga menulis otobiografinya dengan judul Roland Barthes par Roland Barthes (1970) (Roland Barthes oleh Roland Barthes). Karya ini menyimpan model kepenulisan yang unik. Secara keseluruhan Barthes menggunakan orang ketiga seperti “ia” atau “RB” didalamnya. Hal ini dapat dimengerti sebagai langkah untuk menghilangkan subjek dari teks, dengan tidak menggunakan orang pertama “saya, aku, dan lain-lain” (Bertens, 2014).

Nuansa yang begitu strukturalis juga ditemukan dalam ide-idenya Louis Althusser (1918-1990). Ia dalam Marxism and Humanism (1964) mengungkap bahwa manusia laksana ‘subjek sejarah’. Ia muncul sebagai kesatuan yang dibentuk oleh kompleksitas tertentu. Kompleksitas itu dipahami sebagai instansi politik, pendidikan, media dan agama. Unsur-unsur itu yang kemudian oleh Althusser dirangkum dalam konsep ‘ideologi’.

Althusser dalam Ideology and Ideological State Aparatuses (1970) menyebut bahwa ideologi merupakan struktur yang besar dan sistematis. Bertujuan untuk mengontrol kesadaran manusia (subjek). Dalam tradisi Neo-Marxian, ideologi dipahami sebagai salah satu instrumen untuk menjaga perputaran kapitalisme. Ideologi menjadi alat penting untuk mereproduksi kekuatan manusia melalui ‘keterampilan kerja’ (Althusser, 1970).

Tidak hanya itu, ideologi juga berperan sebagai piranti penundukan dan kontrol sosial. Bagi Althusser, ideologi bertugas untuk ‘memanggil’ subjek untuk ‘bertindak’ atau ‘berfungsi’ sedemikian rupa. Sebagai salah seorang dari golongan Neo-Marxis, Althusser memang ‘bermain-main’ di lapisan suprastruktur. Tidak lagi seperti pendahulunya, Karl Marx yang menempatkan ekonomi sebagai basis dalam memahami kondisi sosiologis masyarakat (Althusser, 1964).

Dengan begitu dalam pandangan Althusserian, andaian mengenai subjek yang bebas dari pengaruh eksternal adalah suatu hal yang mustahil. Karena subjek revolusioner telah ‘terpenjara didalam sel-sel ideologi’ yang mengurungnya. Hal ini selaras dengan model-model strukturalisme bahwa struktur mengatasi kesadaran manusia. Tidaklah berlebihan jika Bertens menggolongkan Althusser sebagai filsuf strukturalis (Marxsime Strukturalis).

Dari ragam disiplin keilmuan (Antropologi dan Sastra) sampai lintas paradigma (Neo-Marxsime), terdapat upaya yang serius dalam memadukan strukturalisme sebagai kerangka berpikir. Seperti ‘Fenomena Sartre’, kiranya strukturalisme akan menyusul di kemudian hari. Penekanan terhadap struktur dalam membentuk identitas dan makna individu, serta menolak pendekatan subjektif merupakan ciri khas dari strukturalisme.

Dengan demikian, bergesernya paradigma subjektivisme terhadap strukturalisme, tidak hanya sebagai implikasi filosofis. Namun sekaligus menjadi ‘revolusi epistemologis’ yang menempatkan subjek tidak lagi memiliki otonomi dan kebebasan seperti yang diandaikan oleh Sartre. Justru subjek kemudian dipahami sebagai efek dari sistem-sistem yang jauh lebih besar dari kesadaran subjek itu sendiri.

Hilmy Harits Perdana

Mahasiswa Aqidah dan Filsafat Islam UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

Berikan komentar