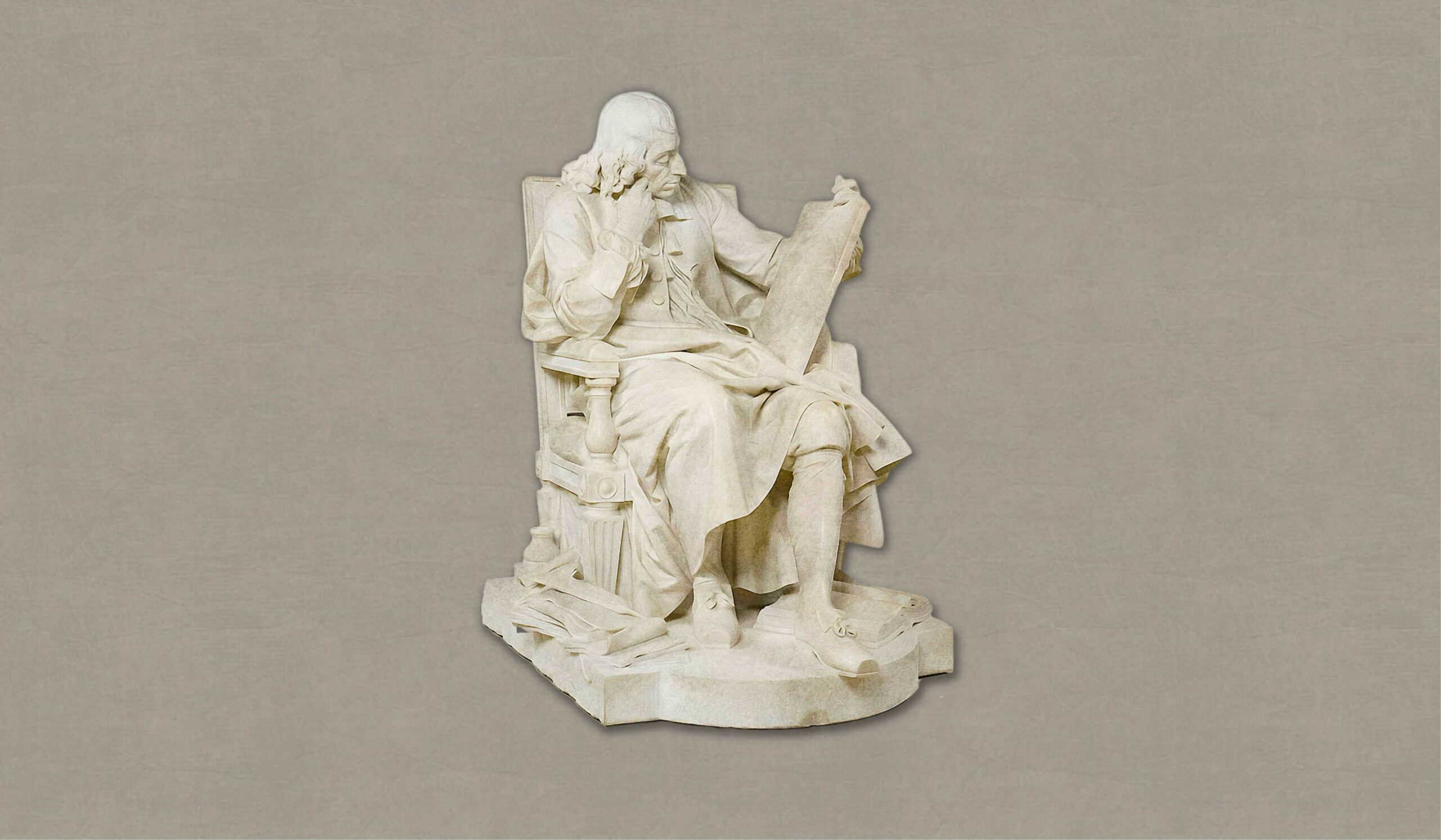

Selain terkenal karena kontribusinya dalam bidang matematika dan ilmu alam yang sama sekali tidak dapat dianggap remeh, Blaise Pascal (1623-1662) juga terkenal sebagai pemikir yang sangat dipengaruhi oleh Kekristenan. Pascal menjadi semacam anomali di antara pemikir sezamannya yang lebih mengutamakan rasio dan perlahan-lahan menyingkirkan iman. Pascal seolah-olah menunjukkan regresi ke era Abad Pertengahan di mana pemikiran yang melulu berkaitan dengan aspek religius begitu mendominasi. Ketika pertama kali saya membaca Pensées, saya cenderung membayangkan Pascal sebagai seorang mistikus Abad Pertengahan dan bukan seorang humanis Abad XVII.Pascal seolah-olah lebih dekat dengan Agustinus dari Hippo atau Thomas Aquinas dibandingkan Leibniz dan Descartes. Namun, mempertimbangkan kontribusinya yang begitu besar bagi rasionalisme, rasanya ke-seolah-olah-an ini menjadi sama sekali tidak berdasar.

Minat Pascal pada bidang teologi dan keagamaan muncul pada tahun-tahun terakhir hidupnya. Pascal seolah menjalani hidup Mandito, atau hidup menjadi pandito (Pendeta)dalam budaya Jawa. Kondisi ini ditandai dengan penulisan salah satu karyanya yang sangat termasyur berjudul “Pensées”. Pensées sendiri mulai ditulis sekitar tahun 1660 dan karangan tersebut tidak sempat diselesaikan oleh Pascal karena kematian lebih dahulu menjemputnya pada tahun 1662. Nantinya, Pensées diterbitkan secara anumerta pada tahun 1670. Ketidaktuntasan karya ini terlihat jelas bahkan oleh pembaca awam karena tidak adanya kesinambungan antara satu paragraf dengan paragraf lainnya. Pensées menjadi semacam kumpulan aforisme belaka, atau bahkan sebenarnya lebih mirip, sebuah commonplace book yang umum digunakan seseorang untuk menghimpun pelbagai ide yang menarik perhatiannya.

Pensées lebih banyak berisi pembelaan (apologetis) terhadap iman Kristen dari perspektif Pascal. Kendati Pascal seperti meninggalkan kejayaan masa lalunya di bidang ilmu pasti, merupakan sebuah kekeliruan untuk mengatakan bahwa Pascal sama sekali telah meninggalkan minatnya pada bidang ilmu pasti. Hooykas (1981: 130) dengan tepat mengatakan bahwa pada masa ini minat Pascal terhadap ilmu pasti menurun secara kuantitatif, tetapi bukan secara kualitatif.

Artikel ini akan mengajak pembaca mengikuti jalan ziarah yang telah dilalui Pascal dalam mencari harmonisasi iman dan akal. Pensées akan menjadi sumber utama rujukan tulisan ini dengan tetap mengandalkan pula berbagai sumber sekunder. Artikel ini akan dibagi menjadi tiga bagian besar. Bagian pertama akan mendiskusikan latar belakang pemikiran keagamaan Pascal, sedangkan dua bagian selanjutnya akan mendalami pemikiran Pascal dalam mengharmonisasikan iman dan akal. Kesimpulan singkat atas kedua bagian tersebut akan mengakhiri pembahasan dalam artikel ini.

Pascal dan Latar Belakang Pemikiran Keagamaannya

Menentukan latar belakang keagamaan Pascal sejatinya tidak sederhana dan membutuhkan beberapa penjelasan yang mendalam berkaitan dengan sejarah Gereja. Pascal sendiri dipercaya menganut paham Jansenisme, suatu paham yang dinilai bidat oleh Gereja Katolik Roma. Paham ini bermula dari sebuah gerakan yang diprakarsai oleh Cornelius Otto Jansen (1585-1638), seorang teolog di Louvain yang kemudian menjadi Uskup di Ypres. Dari namanya itulah gerakannya disebut sebagai “Jansenisme”.

Gerakan ini bermula dari dalam lingkungan Gereja Katolik. Menarik bahwa Jansenisme ternyata banyak dipengaruhi oleh ajaran-ajaran Agustinus dari Hippo (Encyclopedia Britannica, 2019), khususnya yang berkaitan dengan dosa asal dan kebutuhan akan anugerah (necessity of grace). Di sisi yang lain, ajaran-ajaran Agustinus ini pulalah yang menginspirasi gerakan Reformasi Protestan yang pada masa itu sedang berkembang di Eropa Barat. Tidaklah mengherankan jika apa yang dipercaya oleh gerakan ini dalam beberapa aspek, sangat mirip dengan Protestanisme, khususnya ajaran dari John Calvin (1509-1564), yang juga sangat dipengaruhi oleh Agustinus dari Hippo.

Sungguh pelik untuk menilai latar belakang iman Pascal. Secara de jure dia adalah seorang Katolik yang taat. Salah satunya, dapat kita lihat pada pembelaannya terhadap elemen sentral iman Katolik, yaitu Ekaristi. Begini pembelaan Pascal (2020: 931) terhadap Ekaristi dalam Pensées, Bagian III, No. 224:

“Betapa aku membenci orang-orang bodoh ini yang tidak mempercayai Ekaristi! Jika Injil adalah benar, jika Yesus Kristus adalah Tuhan, di mana kesulitannya (untuk mempercayai Ekaristi–red)?”

Dalam bagian lain dari Pensées-nya, Pascal bahkan secara terang-terangan mengkritik kaum Huguenots (para penganut Calvinisme di Perancis) dan penganut Calvinisme secara umum.

Sementara pada bagian lain, tulisan Pascal tentang perlunya anugerah dan keberdosaan manusia cenderung sangat mirip dengan ajaran para Reformator Protestan. Dalam Pensées, Bagian VII, No. 508, Pascal (2020: 1041) menulis:

“Anugerah sungguh dibutuhkan untuk mengubah seseorang menjadi orang kudus/santo (saint); dan dia yang meragukan hal ini tidak memahami apa siapa itu orang kudus atau siapa itu manusia.”

Saya cukup diyakinkan oleh Hooykas (1989: 117 & 135) yang berpendapat bahwa dalam hal ini Pascal sebenarnya sangat Katolik. Namun, sebagai orang di balik tembok Gereja Katolik, ia mencoba mengikuti jalan Kitab Suci dan Agustinus. Kemiripan pemikiran Pascal dan paham Jansenisme dengan pemikiran Protestan tidak lain karena kedua gerakan ini bersumber dari tradisi yang sama, yaitu tradisi Agustinian.

Kemampuan Berpikir Manusia

Sebelum lebih jauh mendalami bagaimana Pascal memandang akal manusia, ada baiknya terlebih dahulu memahami bagaimana pandangannya manusia itu sendiri. Pascal dalam hal ini cenderung mengikuti pandangan Kristen tradisional yang menekankan kemuliaan manusia karena ia diciptakan menurut gambar dan rupa Penciptanya. Namun, pada saat yang sama juga mengakui kenistaannya, karena betapapun mulianya dia, manusia telah jatuh dalam dosa. Pascal menulis sebagai berikut dalam Pensées, Bagian VII, No. 434:

“… bahwa manusia, dalam status penciptaan atau dalam status anugerah, dimuliakan lebih dari alam semesta, diciptakan serupa dengan Allah dan berbagian di dalam keilahian-Nya; pada sisi lainnya, dalam status kecemaran dan dosa, dia jatuh dari keadaan tersebut dan menjadi serupa dengan binatang buas.”

Salah satu kemuliaan manusia adalah kemampuannya untuk menggunakan akal. Dalam Bagian II, No. 146 dari Pensées, Pascal (2020: 902) mengatakan bahwa manusia diciptakan untuk berpikir, dan dalam proses berpikir itu terletak seluruh dignitas, jasa (merit), serta tugasnya. Dengan demikian, berpikir, bagi Pascal, menjadi bagian yang sangat penting dalam seluruh eksistensi manusia. Tanpanya, mustahil manusia dapat menghidupi seluruh kemanusiaannya secara utuh.

Keunikan lebih lanjut dari manusia adalah kemampuannya untuk berpikir melampaui dunia materi ini. Manusia mampu memikirkan pelbagai hal yang, bukan hanya abstrak, tetapi bersifat metafisik dan adikodrati. Masih dalam bagian yang sama dari kutipan Pensées sebelumnya, Pascal melanjutkan bahwa ada urut-urutan dalam pemikiran (order of thought) bagi manusia. Order of thought ini bermula dari pemikiran manusia tentang dirinya sendiri, yang kemudian diteruskan dengan pemikiran tentang Allah, Penciptanya. Aspek ini menghadirkan keindahan pemikiran Pascal tentang kemampuan berpikir manusia. Pada satu sisi, manusia adalah makhluk ciptaan yang diberikan kemampuan berpikir. Namun, kemampuan berpikirnya ini sungguh menakjubkan sehingga ia bisa memikirkan sesuatu yang melampaui tataran ciptaan. Ia mampu berpikir tentang hal-hal yang bersifat adikodrati. Ia mampu berpikir, kendati dalam lingkup yang sangat terbatas, tentang Allah sebagai Pencipta.

Le Coeur sebagai Sarana Berpikir Manusia

Jelas bahwa rasio merupakan sarana yang diberikan kepada manusia untuk dapat berpikir. Oleh karena itu, dalam pemikiran Pascal, berpikir merupakan keunikan eksistensi manusia dan tujuan mengapa manusia itu diciptakan, maka dari sini kita memahami pula pentingnya rasio bagi manusia. Tanpa rasio manusia tidak mungkin berpikir. Singkatnya, tanpa rasio, manusia tidak dapat menjalankan eksistensi dan memenuhi panggilan penciptaannya.

Betapapun pentingnya rasio bagi eksistensi manusia, ia bukanlah satu-satunya sarana. Dalam Bagian IV, No. 282 dari Pensées, Pascal (2020: 954) menulis demikian: “Kita mengetahui kebenaran, bukan hanya dengan rasio, tetapi juga dengan hati…”. Hati (Le Coeur) inilah yang menjadi keunikan pemikiran Pascal tentang bagaimana manusia itu berpikir. Tentunya hati di sini tidak dipahami secara biologis-anatomis belaka, melainkan harus dipahami secara teologis-filosofis.

Dengan demikian kita memahami bahwa menurut Pascal, manusia berpikir dengan dua sarana: rasio dan hati. Kedua sarana ini mempunyai objek pemikirannya yang berbeda-beda. Objek pemikiran dari hati adalah apa yang disebut Pascal sebagai prinsip-prinsip pertama (first principles). Pascal tidak memberikan definisi yang cukup tentang apa itu prinsip-prinsip pertama ini, tetapi ia langsung memberikan contohnya, yaitu ruang, waktu, gerakan, dan angka (lihat Pensées, Bagian IV, No. 282). Cara kedua ‘indera’ ini bekerja juga berbeda. Tentang cara kedua sarana ini bekerja, Pascal mengatakan bahwa “hati mengintuisikan principles, sementara rasio menyimpulkan proposisi (propositions)”. Baik principles maupun propositions mempunyai kadar kepastian (certainty) yang sama, tetapi dalam jalur yang berbeda.

Konstruksi makna atas hati dalam pemikiran Pascal sebenarnya tidak singular. Hardiman (2019: 60) menyimpulkan bahwa dalam pemikiran Pascal, selain dimaknai sebagai kemampuan manusia untuk memahami sesuatu, hati juga bisa diartikan sebagai ‘kehendak yang berkaitan dengan kepercayaan’. Dalam hal inilah terlihat kaitan antara rasio dan iman. Allah hanya dapat dialami melalui iman dan iman, terutama sekali, berurusan dengan hati. Dalam Pensées, Bagian IV, No. 278, Pascal (2020: 953) menulis: “Adalah hati yang mengalami Allah, dan bukan rasio. Inilah iman: Allah dirasakan oleh hati, dan bukan rasio”.

Tentang hubungan kedua hal ini, posisi Pascal tidak terlalu jelas tergambarkan dalam Pensées. Saya menduga hal ini ini terjadi karena Pensées merupakan kumpulan catatan kecil tentang pemikirannya atau bahkan pemikiran orang lain. Catatan-catatan ini tidak dilengkapi dengan penjelasan yang memadai atau keterangan kaitan antara satu entry dengan entry lainnya.

Ada sebagian entry dari Pensées yang menunjukan bahwa iman itu lebih utama daripada rasio atau rasio harus tunduk pada iman, seperti dalam beberapa entry berikut ini:

“Ketundukan (submission) adalah penggunaan rasio yang membentuk Kristianitas yang sejati.” (Pensées, Bagian IV, No. 269)

“Iman memberitahukan apa yang tidak diberitahu oleh rasio, tetapi bukan bertentangan dengan apa yang dilihatnya. Itu adalah sesuatu yang melampaui mereka (above them) dan bukan sesuatu yang bertentangan dengan mereka.” (Pensées, Bagian IV, No. 265)

Namun, dalam bagian-bagian lain dari Pensées, Pascal seolah mencoba menyeimbangkan dan mengharmonisasikan iman dan rasio:

“Jika kita menundukan segalanya kepada rasio, maka agama kita tidak akan mempunyai elemen misteri dan supernatural. Jika kita melanggar prinsip-prinsip rasio, agama kita akan menjadi absurd dan konyol.” (Pensées, Bagian IV, No. 273)

“Dua ekstrim: untuk menghilangkan rasio, untuk menerima hanya rasio.” (Pensées, Bagian IV, No. 253)

Saya cenderung meyakini posisi bahwa Pascal sendiri sebenarnya mencoba untuk mengharmonisasikan iman dan rasio. Setidaknya ada dua alasan yang mendasari hal ini. Alasan Pertama, karena dalam metode apologetikanya, Pascal memulai dengan rasio. Metode apologetika Pascal dapat ditemui dalam Bagian III, No. 187 dari Pensées, di mana Pascal menyatakan:

“Untuk mengatasi ini (pandangan rendah manusia terhadap agama–red), kita harus mulai dengan menunjukan bahwa agama tidaklah bertentangan dengan rasio; bahwa itu adalah suatu hal yang terhormat, untuk mendorong rasa hormat terhadapnya; kemudian kita harus menunjukan bahwa hal tersebut itu indah (lovable), untuk membuat orang-orang berharap bahwa hal itu adalah benar; terakhir, kita harus membuktikan bahwa hal itu adalah benar.”

Dari kutipan tersebut jelas bahwa pembuktian agama itu tidak bertentangan dengan rasio menjadi langkah awal, tetapi bukan satu-satunya, menuju iman.

Alasan Kedua, bahwa Pascal sendiri sebenarnya mempraktikan sintesis antara iman dan rasio ini melalui apa yang dikenal sebagai “Wager Theory” yang secara panjang-lebar dibahas oleh Pascal dalam Pensées Bagian III, No. 233. Secara sederhana, Wager Theory mencoba membuktikan kemasukakalan keberadaan Allah melalui peluang. Jika seseorang percaya bahwa Allah ada, dan dia menghidupi kehidupan moral yang baik demi ‘menyenangkan’ Allah itu, maka pada akhirnya dia akan berbahagia karena upah besar telah menantinya di kehidupan yang akan datang. Sebaliknya, jika ternyata Allah ada tetapi dia tidak mempercayai keberadaan-Nya dan tidak hidup sesuai dengan tuntutan-Nya, maka dia akan menderita selama-lamanya di kehidupan yang akan datang. Pada sisi lain, jika toh ternyata Allah tidak ada, satu-satunya kerugiannya adalah selama hidupnya dia harus hidup sesuai dengan standar moralitas yang ketat dan penuh dengan batasan-batasan, sesuai dengan ajaran agama. Tidak ada kerugian lainnya selain daripada ‘kesia-siaan’ menjalani kehidupan yang tunduk pada batasan yang sebenarnya tidak ada.

Banyak kritik diajukan terhadap Wager Theory ini. Setidaknya, teori ini sifatnya sangat pragmatis dan hanya cocok untuk agama yang mempercayai kehidupan setelah kematian. Sebagian lagi menilai bahwa argumen ini tidak dapat dikatakan sepenuhnya rasional (Encyclopedia Britannica, 2025). Kritik-kritik tersebut sungguh dapat diterima. Namun, setidak-tidaknya melalui Wager Theory ini, Pascal mencoba memberikan alasan yang cukup ‘rasional’ untuk mempercayai eksistensi Allah. Wager Theory memberikan alasan bahwa mempercayai Allah itu rasional tetapi tidak membuktikan rasionalitas eksistensi Allah. Dari rasionalitas pilihan untuk percaya kepada Allah ini, barulah seseorang dapat bergerak kepada iman. Dalam hal ini, rasio menjadi komplemen dari iman.

Kehidupan dan perjalanan intelektual Paskal sungguh menarik, dari karir akademik dalam bidang sains dan berakhir sebagai seorang pemikir agama yang banyak memberikan pembelaan terhadap iman yang dipercayainya. Pascal betul-betul menjadi oase pada era di mana para pemikir lebih banyak meninggalkan iman demi mempertahankan rasio. Di sisi lain, Pascal seolah-olah juga mengantisipasi Romantisisme yang lebih mengutamakan dimensi subjektif-afektif dan juga mengantisipasi fundamentalisme agama yang picik yang menentang segala bentuk penggunaan rasio.

Terlepas dari perdebatan apakah Pascal sebenarnya lebih mengutamakan iman dibandingkan rasio atau mengharmonisasikan keduanya, Pascal membuktikan bahwa kedua aspek ini sebenarnya sangatlah penting. Kemampuan manusia untuk menggunakan iman dan rasio ini erat kaitannya dengan kemampuan berpikir manusia. Kemampuan berpikir ini adalah hal yang unik dari eksistensi manusia: cara berada manusia yang khas di dunia.

Michael Nicola Prayoga

Mahasiswa hukum yang karena filsafat memutuskan menjadi pembelajar sepanjang hayat

Berikan komentar