Masyarakat sosial ibarat sebuah mesin yang menjalankan roda kehidupan. Di saat mesin tersebut rusak, maka dibutuhkan seorang mekanik, atau jika ini masyarakat berarti pemerintah lah yang manjadi spesialis tersebut. Inilah yang disebut rekayasa sosial atau social engineering. Pertama kali diperkenalkan oleh JC Van Marken dalam esainya yang berjudul Introduced the Term Sociale Ingenieurs.

Rekayasa sosial itu sendiri berarti mengatur dan menyalurkan lingkungan serta kekuatan sosial untuk menciptakan probabilitas tinggi bahwa tindakan sosial yang efektif akan terjadi.[1] Pada awalnya, rekayasa sosial ini digunakan untuk masyarakat industrial. Dalam hal ini manusia adalah sebagai objek dari seorang perekayasa. Misalnya sebuah pabrik yang memuat banyak buruh. Buruh di sini dianggap sebagai komponen-komponen mesin yang bekerja untuk keberlangsungan perusahaan yang dijalankan oleh seorang pimpinan perusahaan sebagai perekayasa.

Akhir-akhir ini istilah Social Engineering atau Rekayasa Sosial telah berubah dan lebih banyak digunakan dalam bidang teknologi dan informasi khususnya dalam dunia cyber. Dalam dunia cyber-security, rekayasa sosial mengacu pada manipulasi individu secara berurutan untuk membujuk mereka untuk melakukan tugas tertentu atau untuk memberikan informasi yang dapat digunakan oleh penyerang.[2] Biasanya berbentuk phising, baiting, watering hole attack, pretexing attack,dan quid pro qui.[3] Namun kali ini bukan lah masalah cybercrime dalam pandemik Covid-19. Masalah dalam pandemik ini lebih mengarah kepada permasalahan kesehatan yang berimbas pada masalah sosial.

Pemerintah diakui sebagai perekayasa tersebut. Di Indonesia, pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan sebagai bentuk rekayasa sosial pada masyarakat. Namun kebijakan ini bukan lah sesuatu hal yang benar-benar berdampak positif, contohnya Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB. Awalnya kebijakan ini bertujuan agar penyebaran Covid-19 dapat dikendalikan, namun itu bukan perkara yang mudah. Kebijakan ini menyebabkan matinya sektor perekonomian warga. Banyak pasar yang ditutup, jasa ojek online dilarang membawa penumpang, PHK di mana-mana, dan lain sebagainya.

Saat ini, Pemerintah beberapa negara di dunia telah menanggapi krisis Covid-19 sebagai masalah yang sangat penting. Tidak dapat lagi menghindari fakta bahwa manusia berisiko dari penyakit menular yang menyebar dengan cepat. Dunia harus berbuat banyak untuk mencegahnya atau merespons secara efektif. Pada tanggal 26 Maret, G20 mengeluarkan pernyataan “Untuk memperkuat nasional, kapasitas regional, dan global dalam merespon potensi wabah penyakit menular secara substansial meningkatkan pengeluaran kesiapsiagaan epidemi kami.”[4]

Untuk menjaga kestabilan ekonomi banyak hal yang telah dilakukan, namun perlu di ketahui bahwa sains lah yang telah membantu dunia melawan Covid-19. Dengan sains kita tahu apa itu virus korona baru, Covid-19. Kita tahu bagaimana virus ini menyebar dalam populasi manusia. Kita tahu cara melawannya, cara mengobatinya, dan cara meminimalisir angka kematian yang disebabkan olehnya.[5]

Sains dan Pandemi

Hingga hari ini, wabah virus korona membuat kita berhadapan dengan pengetahuan yang tak bisa kita sangkal: sains. Percaya pada sains tak akan membuat kita semakin lugu. Di tahap ini, kepercayaan bukan hanya perkara mengetahui apa yang telah kata sains pada kita, namun juga setidaknya mengetahui bagaimana cara sains bekerja. Pemahaman ini memungkinkan manusia memiliki respons terbaik menghadapi situasi krisis.

Menurut Ethan Siegel, sains memberikan tiga cara manusia merespon pandemik. Pertama ialah Perbatasan Modern, atau yang kini dikenal sebagai pembatasan sosial. Covid-19 muncul sekitar akhir tahun 2019, namun para ilmuwan telah mampu mengidentifikasi virus tersebut jauh sebelumnya. Pada sekitar akhir Januari 2020 kita telah mengetahui cara terbaik untuk meminimalisir penyebaran Covid-19. Pun akhirnya kita tidak begitu menghiraukan rekomendasi tersebut, namun sains terus mengembangkan langkah untuk melawan virus. Respon kedua ialah rasa ingin tahu, sehubungan dengan Covid-19, kita telah melihat hasil dari penelitian yang didorong oleh rasa ingin tahu (curiosity-driven).[6] Penelitian-penelitian mengenai Covid-19 membantu sains menciptakan vaksin yang nantinya akan digunakan untuk mengatasi virus tersebut. Respon terakhir ialah kehadiran sains yang dipakai saat ini, terutama virologi yang berasal dari cabang biologi. Kita sepatutnya berterima kasih pada ilmuwan-ilmuwan biologi di masa lalu yang telah mampu menyusun dasar bidang biologi sedetail mungkin bagi sains masa kini.

Kita tidak dapat melepaskan fakta bahwa sains berperan penting bagi kehidupan di tengah masa pandemi ini. Usaha pencegahan penyakit dengan cara hidup yang bersih dan higienis merupakan salah satu aplikasi dari sains yang telah disederhanakan. Sains kali ini dianggap sebagai pertahanan pertama di saat pandemi.[7] Masyarakat saat ini memang telah bergantung pada sains. Jika sebelumnya masyarakat tidak begitu memperhatikan ilmu gizi, sekarang masyarakat memutar balikkan otak demi menata nutrisi yang akan diasup tubuh. Saat awal pandemi Covid-19 menyebar di Indonesia, masyarakat mencari-cari bahan asupan yang dianggap mampu menangkal gejala penyakit tersebut, contohnya seperti jahe merah yang walaupun tidak benar-benar dapat menangkal Covid-19, namun setidaknya masyarakat mulai memahami kandungan dari tanaman tersebut. Jahe merah yang mengandung gingerol, kini diyakini mampu meredakan flu dan mengahangatkan tubuh agar tidak mudah sakit. Meskipun spekulasi mengenai jahe merah hanya sebatas “persepsi” belaka, dan efeknya belum benar-benar tidak terbukti, kepedulian masyarakat telah membuktikan bahwa taraf kepercayaan masyarakat pada sains telah meningkat.

Perubahan Sosial Akibat Rekayasa Sosial

Setelah berbulan-bulan pandemi menari-nari di berbagai negara, menjadi mustahil jika tidak ada sama sekali perubahan dalam masyarakat. Secara historis, kita telah melihat bagaimana pandemi mengguncang dunia. Di saat itu pula, pandemi secara lansung menjadi pendorong perubahan sosial masyarakat. Contohnya dapat diamati dalam sejarah wabah cacar di abad 15-17 M, wabah ini telah membunuh sekitar 95% warga asli Amerika. Saat itu bangsa Eropa sedang gencar-gencarnya mencari sumber daya alam, hingga kemudian menemukan sebuah benua baru. Akibat dari kematian warga asli Amerika, dengan leluasa ekspoitasi kaum kapitalis menjadi semakin masif. Dimulai lah kapitalisme modern yang diikuti dengan kolonialisme.

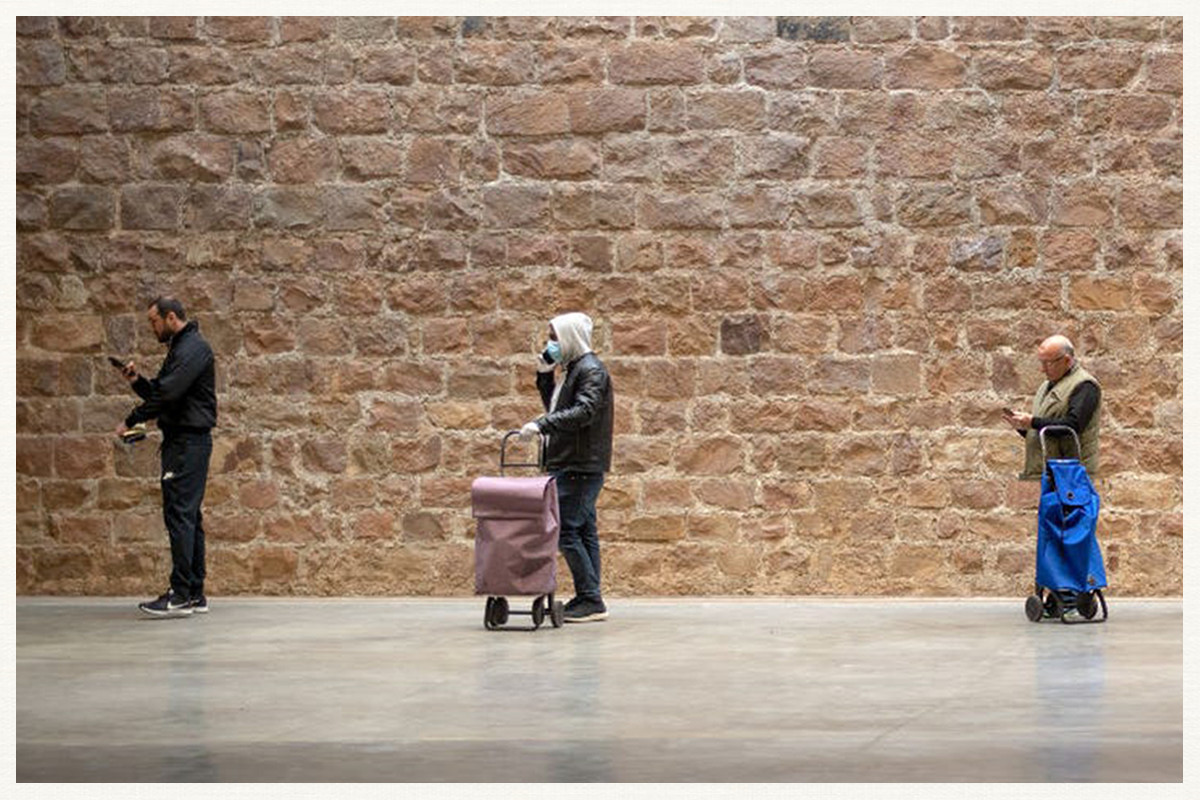

Lalu bagaimana dengan pandemi Covid-19 ini? Apa yang akan berubah setelah pandemi ini berakhir? Kemungkinan besar akan terjadi perubahan dalam budaya masyarakat, terutama setelah adanya gaya hidup “new normal”. Pertama-tama mungkin dari perilaku kita terhadap sesama. Jika sebelum pandemi, masyarakat Indonesia terbiasa saling berjabat tangan ketika bertemu atau berkenalan. Namun setelah pandemi ini diyakini kebiasaan ini akan hilang. Budaya saling berjabat tangan berangsur-angsur mulai pudar. Hal ini seperti yang dikatakan oleh Anthony Fauci, tokoh perlawanan Amerika Serikat terhadap Covid-19. Ia mengatakan pada Wall Street Journal bahwa kita tidak perlu lagi berjabat tangan. Kebiasaan ini sudah ada ribuan tahun yang lalu, namun hal ini tidak dapat mengubah kemungkinan hilangnya budaya untuk berjabat tangan.

Kedua, ialah komunikasi berbasis teknologi. Pemberlakuan PSBB mengakibatkan kegiatan perkantoran, sekolah, dan kegiatan yang mengharuskan pertatapan muka terbatasi. Akhirnya banyak pertemuan dilakukan secara daring melalu platform-platform komunikasi seperti Zoom, Skype, Google Meet, Webex Meet dan lain-lain. Melalu aplikasi tersebut, masyarakat mampu menjalankan kegiatan penting yang terhalang. Jika hal ini berlanjut, tentu saja komunikasi secara langsung dapat mulai terkikis maka tidak menutup kemungkinan bahwa komunikasi berbasis digital akan lebih sering digunakan karena lebih efisien.

Sudah ada dua perubahan besar yang akan terjadi di masyarakat akibat pandemi kali ini, namun kita belum bisa memastikan perubahan struktural apa yang akan terjadi. Namun, terdapat hal yang lebih jelas dari hadirnya pandemi saat ini, ialah perubahan sosial yang disebabkan oleh perubahan sistem sosial serta rekayasa sosial dari pemerintah. Menurut Emile Durkheim, organisme tersusun atas beberapa komponen yang memainkan peranannya masing-masing. Apabila masing-masing komponen bergerak sendiri, organisme akan mengalami kegagalan fungsi. Teori struktural-fungsional melihat institusi atau lembaga sosial sebagai komponen dari sistem sosial. Masing-masing lembaga didesain untuk menjalankan fungsinya.

Tidak ada jalan lain demi mengatasi pandemi selain rekayasa sosial, dimana rekayasa sosial telah mengubah sistem sosial saat ini, yang berimbas pada perubahan kebudayaan. Masyarakat umum—bahkan kalangan intelektual pun—masih terasa sulit menyikapi rekayasa sosial saat ini.

Apa yang bisa kita pelajari dari Pandemi?

Demi masa depan, kita harus belajar dari pendemi kali ini untuk menghadapi pandemi di masa depan. Sesuai dengan perkataan Soren Kierkegaard:

“It is perfectly true, as the philosophers say, that life must be understood backward. But they forget the other proposition that it must be lived forwards.”[8]

Belajar dari pandemi mungkin merupakan topik yang sudah terlalu biasa. Tetapi tidak ada salahnya jika kita belajar kembali agar senantiasa selalu mengingat. Kita awali dengan kisah manis negara-negara kecil yang mampu mengatasi penyebaran virus, sebut saja Vietnam. Ketepatan dan kecepatan pemerintah Vietnam perlu diapresiasi, pun banyak yang menganggap reaksi tersebut terlalu berlebihan. Dari pada bergantung pada obat-obatan, Vietnam lebih memilih menggunakan aparat keamanan sebagai langkah awal menghentikan Covid-19. Manisnya kisah Vietnam bisa kita ambil sebagai sebuah informasi yang bermakna jika negara memang dianggap perlu bersikap lebih tegas dalam urusan keselamatan warga negara. Keseriusan Indonesia dalam menangani pandemi kali ini kiranya masih dapat dipertanyakan kembali.

[1] Adam Podgórecki, Social Engineering, (Ottawa: Carleton University Press, 1996), hlm 1.

[2] Shivam Lohani, “Social Engineering: Hacking into Humans” International Journal Of Advanced Studies Of Scientific Research. Vol. 4 No. 1, 2019, hal 385

[3] Ibid. 385-390

[4] Debora MacKenzie, COVID-19: The Pandemic that Never Should Have Happened and How to Stop the Next One, (New York: Hachette Books, 2020), hlm 60

[5] Yuval Noah Harari dkk, Wabah, Sains dan Politik, (Yogyakarta: Antinomi Institute, 2020), hlm 1

[6] Yuval Noah Harari dkk, Wabah, Sains dan Politik, (Yogyakarta: Antinomi Institute, 2020), hlm 4

[7] Sidney Osler, Coronavirus outbreak, (Committee of Publishers and Associations, 2019), hlm 59

[8] Kierkegaard S. Journals IV.A.164 (1843). J Søren Kierkegaard 1840

Berikan komentar